炎黄鼓王阎学敏

导语: 打击乐名家阎学敏 阎学敏在敲击乐界享有大名,他的专辑《炎黄第一鼓》声震天下,曾被一间德国唱片公司买去版权,成为一张专门用来试音的“天碟”,更被美国音乐杂志评为世界5大鼓手的演奏佳作之一。 阎学敏既长于中乐,又娴熟西方敲击乐,但接受本报专访时他谦虚地说:“敲击乐的种类很多,不可能做到全能,我只能说是一专多能。”外界认为,阎学敏的演奏特点为“基本功扎实、刚柔并济、中西贯通”。 文/本报记者王振国 链接:《中国音乐学院爵士鼓考级教材》配套讲解示范视频 陆勋主讲 熟悉各地民间鼓乐 中国鼓和西洋鼓用的鼓槌都不同,中西结合要讲技

打击乐名家阎学敏

阎学敏在敲击乐界享有大名,他的专辑《炎黄第一鼓》声震天下,曾被一间德国唱片公司买去版权,成为一张专门用来试音的“天碟”,更被美国音乐杂志评为世界5大鼓手的演奏佳作之一。

阎学敏既长于中乐,又娴熟西方敲击乐,但接受本报专访时他谦虚地说:“敲击乐的种类很多,不可能做到全能,我只能说是一专多能。”外界认为,阎学敏的演奏特点为“基本功扎实、刚柔并济、中西贯通”。

文/本报记者王振国

链接:《中国音乐学院爵士鼓考级教材》配套讲解示范视频 陆勋主讲

熟悉各地民间鼓乐

中国鼓和西洋鼓用的鼓槌都不同,中西结合要讲技巧

阎学敏10岁开始练习打鼓,14岁入中央乐团,专修西洋敲击乐5年,毕业后任中央乐团敲击乐手达20年之久,同时学习了中国民间戏曲各种敲击乐器。1989年他演出《鼓艺》音乐会系列,担任独奏,是香港中乐团第一个敲击乐专场音乐会,从此走出一条学贯中西、南北结合的道路。

广州日报:你是怎么走上中西结合的路子的?

阎学敏:除了学习的专业和职业的需要之外,西乐中奏、中乐西奏本来就是趋势。比如我们演奏中乐,用的是中国的乐器、中国的乐曲,但乐团的组织很庞大,每个声部组合起来很像西洋乐团一样,还会用上不少西洋的敲击乐器。而我跟随一个交响乐团表演的时候,反而演奏中国敲击乐比较多。

不过,中国鼓和西洋鼓的结构、鼓皮的厚度、硬度、用的鼓槌都不一样,中西结合也要懂技巧。最主要的是,你面对一个鼓,要衡量它在一个乐团中的作用,鼓的结构是怎样,声音是怎样,敲击的方法是怎样。中国民族打击乐与西洋打击乐是很有分别的,无论是独奏乐器、重奏、交响乐声部,每种类别的音乐色彩都富有独特的表现力,要区分清楚。

广州日报:你是怎么学起京剧锣鼓来的?

阎学敏:1965年,我在中央乐团(即现在的国家交响乐团)当乐师,因为要为样板戏伴奏,所以被指派去京剧团学习京剧锣鼓。我原本是搞西乐的,对中国音乐特别是中国戏曲一窍不通,后来经过长时间的学习和训练才掌握,而且对京剧有了一种特别的感情和喜爱。

广州日报:你的作品中各地民间音乐的色彩很浓。各地的锣鼓乐有什么不同?

阎学敏:对,舟山锣鼓、潮州大锣鼓都出现在我的作品中。我学舟山锣鼓也有时代的原因:上世纪70年代,随着国门的重新打开,中国要派艺术团出去访问演出,民间音乐要选一些既有民间特色又热闹的,舟山锣鼓就被选中了,让我去学。

上世纪80年代,我跟妻子来到香港、加入香港中乐团之后,要为自己的独奏会挑选不同风格的音乐,这才考虑起学习潮州锣鼓,以期能拥有广东地区的南方特色。当时我是跟陈佐辉学艺,他是专家,我从香港坐火车到广州学潮州锣鼓,每星期一次。

潮州锣鼓的特点是有人指挥,后面跟着一群锣鼓,这些跟随的乐器的音色跟京剧锣鼓、舟山锣鼓完全不一样;里面还带有花式动作,表演者要对着镜子来练习,我初学这些表演动作时很不像样,功架不标准就令人发笑,因为包括手要抬多高、多低,鼓槌指着什么方向,眼神望着什么方向都很有讲究。

鼓要打得有思想

不是力气大就打得好,控制力度双手不紧张

阎学敏认为,一个鼓师要打好鼓,不只是靠双手,而是必须如运动员般协调全身,音乐修养也是必不可少的。

广州日报:你达到今天的成就,你觉得什么东西对一个鼓师最重要?

阎学敏:基本功最重要。基本功练的主要是速度和力度:击鼓速度对于鼓师来说,如同对于赛跑运动员一般重要,频密的敲击如同运动员双腿般的运动,同时要训练到双手能自然、放松地用力;另一个是训练控制击鼓力度亦即强度,当要想发出响亮的鼓声,固然要出尽全身的力,讲求力量的爆发程度,但要发出低音的鼓声,如何运用这个力,却是一门技巧,要诀是控制力度的时候不能让自己双手紧张,一紧张起来,轻则双手颤抖,重则不能动弹。所以一定要学会放松,调校身体的每一个部位和机能,包括手腕、手臂、大臂每一处都要得当、协调,否则就会影响整个演奏的发挥。这就跟一个乒乓球员也同时要进行跑步等动作训练一样的道理。

广州日报:从小训练是否也裨益很大?

阎学敏:童子功最重要,记忆力和感觉最好,吸收能力最好。我10岁开始练习,现在63岁了还能演奏就是靠这基本功。当时一年要考4次试,有一次不合格就要走人,所以才拼命训练,堪称地狱式训练。

除了苦练,艺术修养也很重要。虽然鼓声是“没音”的,没有音阶、和声等,低音通通通,高音噔噔噔,只有高低之分,但事实上鼓声又是音乐的一部分。怎样去表达你的感觉和情绪?这需要鼓师对音乐有清晰的理解,头脑里对音乐有一个想象和目标,譬如这里声音为什么要大、大到什么程度都要清楚,否则就是我们所说的“傻敲”。

拥有了这样的知识和视野,你既不会过火,又不会畏畏缩缩。鼓,不是力气大就可以打得好,要打得有内容、有思想。

鼓音靠感情传递

眼神交流,引领群鼓情绪和气势

1998年2月,阎学敏录制了中国首张打击乐音乐独奏专辑,由国家一级录音师李小沛先生录音。这张唱片就是名震一时的《炎黄第一鼓》。其中,谭盾等作曲、阎学敏和一群鼓师一起合作的《鼓诗》激情迸发。

广州日报:你们是怎样做到一群鼓师之间的配合的?

阎学敏:我作为掌板师傅带着他们。掌板师傅北方称为鼓师或者司鼓,同时要留意别人的演奏,俗话说孤掌难鸣,一台麻将也要4个人打嘛,否则你厉害得能上天都没有用,一定要有合作的默契和团结,才能达成共识。

怎么做到合作?第一是靠掌板师傅的鼓声引领群鼓,第二就是眼神互相交流,舞台上,我们之间的情绪互相刺激、鼓励,情绪和气势才能高涨,如果没有这份感情传递,声音将是死气沉沉。

广州日报:你们的鼓声是怎么保真、怎么录到《炎黄第一鼓》中去的?

阎学敏:首席录音师李小沛帮了很大的忙,很多特别的方法。比如《夜深沉》中的锣鼓比较高声,麦克风很难收到,但《夜深沉》强调的是就是这种打击乐和金属锣钹以及碰铃的强劲穿透力,我们尝试过用木板挡着一些乐器,但音质没那么完美,后来交给录音师来处理这个录音的问题,他给我们排了下位置,我们可以放开来打,共用了8个排鼓、4个中鼓及一个大鼓,由7位乐手联合演奏。

录《鼓诗》的时候,我们奔着发烧级的爆棚效果而去,以求震撼声音,李小沛来安排怎么摆乐器,用多少只鼓都有他的处理,采用多点录音、一次合成的方法,混响时间计算得很准,精确到用秒计算。

专家点评

中国音乐学院教授、中国打击乐学会秘书长王以东:阎学敏先生集中西打击乐演奏、教学、创作、研究为一身,尤其是对交响乐队和民族乐队的演奏经验、曲目积累以及在继承传统、中西兼顾、发展创新等方面,有着独到的艺术造诣和文化底蕴。

中央音乐学院教授、中国打击乐学会副会长王建华:阎学敏先生是当今最具影响力的敲击乐演奏家之一,我们可以用技术全面、刚柔并济、中西融会、炉火纯青来形容他的演奏风格和特点。同时他对艺术认真严谨、精益求精。这不仅体现在他的演奏上,同时也体现在他的教学上。他对敲击乐事业作出了巨大贡献,是我们学习的楷模和榜样。

网友声音

阎学敏的演奏落鼓击点精准,节奏感鲜明、音乐感强烈、速度均匀、节奏组合变化多样,善于酝酿情感、演奏风格纯正、大气,是一位全能型的打击乐名家。

《鼓诗》大鼓的雄浑超劲的低频,即使在“狂劈”时,也保持了坚固紧密的形体感,试着把音量再调大,也没有“散架”的迹象。七位鼓手的定位结像力也很准确,而且细微点奏的快与准,也经得起严格的推敲。

阎学敏的《炎黄第一鼓》已成为发烧友测试器材功放的试金石。曾见一群发烧友选购喇叭时,他们不用什么音乐作测试,只用《炎黄第一鼓》,说只要播第一段能全然过关没有拆声、破裂、散的现象就把此对扬声器包起来,买回家去播什么都应没有问题,可“第一鼓”是何等地位!

名家课堂

《鼓诗》:纯粹为鼓而作的曲子很少,大多数曲子来源于各省各地区的民间流传,而谭盾创作的《鼓诗》结构比传统的民间曲子复杂一些,它围绕着一群鼓来写,内里有大鼓小鼓的组合,所以拍子一定要准确,一群鼓师的节奏要整齐划一,唯有精心安排才能令它呈现出丰富的表现力。其实更难的是要敲出曲子本身写就的气概和精神,所以要求演奏前理解它的出发点和精神走向。

经典收藏

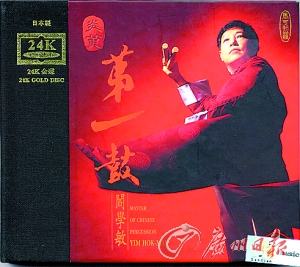

《炎黄第一鼓》

1998年2月,阎学敏在中央电视台录音棚录制了中国首张打击乐音乐独奏专辑《炎黄第一鼓》。其中,谭盾等作曲、阎学敏和一群鼓师一起合作的《鼓诗》激情迸发,成为欣赏者和音响厂家测试器材功放和表现功能的参考标准。2001年他的24K金激光唱片《炎黄第一鼓》发行,获一致好评,是中国敲击音乐唱片中最畅销之作。

《炎黄第一鼓》收录具有代表性的中国各地民间打击乐曲目如西安鼓乐《鸭子伴嘴》、京剧曲牌《夜深沉》、广东音乐《醒狮》,传统浙江舟山锣鼓的《渔舟凯歌》,以及来自四川民间锣鼓乐的《冲天炮》。

在这张唱片里,阎学敏很喜欢李真贵、谭盾作曲的《鼓诗》,地域广、节奏明快、音乐特性强烈。“里面开天辟地般的宏伟气势,很振奋人心。”

相关内容

- 二胡艺术家舒希 “美丽星期天”开音乐会2014-12-3

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线