音乐节,中国新时尚(组图)

导语: 公益结合音乐,现场发起创意T恤献爱心的活动 大西南的乐迷,一点就着,现场气氛十分火爆

公益结合音乐,现场发起创意T恤献爱心的活动

大西南的乐迷,一点就着,现场气氛十分火爆

“海龟先生”代表了这几年来成都音乐发展的水平

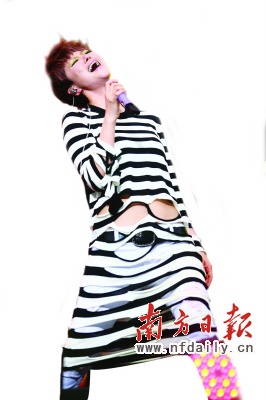

谭维维的现场极具爆发力,震撼了在场的摇滚乐迷

核心提示

南方日报(广州) 今年五月,国内掀起了音乐节的热潮。在北京、成都和河北等地,有迷笛音乐节、热波音乐节、草莓音乐节、易县音乐节等近十个大大小小的音乐节,门票几乎都被抢购一空。今天,西安草莓音乐节开唱。6月中旬,主打台湾音乐的2010海峡音乐节又将在厦门举行……10年以来,音乐节从一小搓摇滚狂热分子的自娱自乐变成了遍地开花的新兴大众娱乐生活方式,从小打小闹、漏洞百出的草台班子到现在商业潜力和社会影响力逐步升级的大型活动,吸引观众的同时,也吸引了地方政府和大牌赞助商,逐步形成了一种音乐节经济和音乐节文化。

《我要活着回家》成了音乐节热点

虽然风格各有不同,但从总体上看,国内这些音乐节基本都是以摇滚乐队的演出为主,在3到4天时间里,让大家置身户外,只有树林、草地、湖水、音乐、啤酒、帐篷、文学、艺术……在一定程度上接近了人们印象中的“伍德斯托克”,脱离现实生活的桃花源。而且,今年这些音乐节的一些元素告诉大家,这些年轻人的音乐不仅是自娱自乐式的嘶吼低唱,他们没有忘记现实。

郑渊洁作词的《我要活着回家》在北京迷笛音乐节上由歌手川子作曲并演唱,引起了不少听众的关注。后来这首歌的视频被他们传到网上,不少网友看了之后泪流满面。因为,这首歌用非常简单直接的方式,反映了之前发生过和还在发生着的越来越让人震惊、愤怒、悲伤的幼儿园、中小学凶杀惨案。歌词是:亲爱的爸爸妈妈,我去上学啦。希望这不是永别,我要活着回家。亲爱的老师校长,我来上学啦。您不能让坏人碰我,我要活着回家。亲爱的叔叔阿姨,我在上学啊。您有不满去上访,我要活着回家!

郑渊洁之所以会写这段歌词,是因为2010年4月29日在江苏泰兴发生一起幼儿园惨案,一名男子持刀冲入校园,二十多名儿童被砍伤等一系列校园社会谋杀案。这个作品是一种对社会治安的警醒之作。歌词做成之后,出现了多个版本的曲谱编配。最早的是孙雨蒙版,由10岁女童孙雨蒙谱曲并演唱的。之后2010年5月3日,新洲区旧街教育办公室教研员的赵建军为其谱曲。赵建军表示,歌词字字句句刺痛他这位乡村教师的心。最知名的则是迷笛音乐节上出现的川子版。

除了欣赏音乐之外,音乐节有很多有趣的地摊,有些贩卖回力鞋、黄布包、海魂衫等带有中国怀旧色彩的服饰和小物件。有的出售与音乐节相关的潮流物品,脑袋上戴的夜光“小牛角”、文身袖套、面具等。部分慈善机构更是建起大棚,一位联合国儿童基金会志愿者介绍:“我们将借助音乐节的人气,为一些赈灾义卖等相关活动进行宣传和推广。”

而对于大家现在最关注的环保等问题,各大音乐节也动足了脑筋。热波音乐节上,环保组织CNature负责音乐节现场垃圾回收工作。在音乐节现场活动中,郁金香公园内,贴有“绿、蓝、红、黑”四种颜色及相应的可爱卡通图案,全新设计改进的乐色垃圾分类桶吸引了大量游客的目光,经过志愿者在旁的解说引导,游客对时尚环保兴趣大增。

他们都看到了音乐节的发展前景

自1967年6月18日世界上首个大型摇滚音乐节“蒙特利”在美国旧金山落幕以来,户外音乐节如燎原的星火,蔓延到世界的各个角落。而举世闻名的1969年第一届伍德斯托克(WOODSTOCK)音乐节,主题是“和平、反战、博爱、平等”,规模与阵容史无前例,吸引了四十五万观众。四天的时间里,他们在苏利文县的牧场缔造了一个嬉皮士的独立王国。

和其他为数不多的历史事件一样,“伍德斯托克”已成为某类文化现象的代名词,它指向的是弥漫于六十年代的纵欲及享乐主义。历史学家费尔德曼说:“人们在这里经历的是一场一生中绝对只有一次的事件,它成分复杂,无法复制,如同狄更斯所说,这是最好的时代,也是最坏的时代。”

在中国,最老牌的音乐节“迷笛音乐节”,曾被称为中国的“伍德斯托克”、“摇滚乌托邦”,被赋予了强烈的文化感召力。著名乐评人郝舫回忆:“上世纪90年代刚办那会儿,其实就是学校的毕业汇报演出,张帆(迷笛创办人)自己也不知道国外的音乐节是个什么样儿。搭个简单的台子,就做了。外面有乐队要是愿意过来演,就叫过来。90年代末大家才开始出去看国外的音乐节,操作才慢慢进入正轨。”

有的乐迷认为,迷笛音乐节更摇滚更反叛,摩登天空音乐节更时尚更艺术。现在,摩登天空旗下有3个音乐节品牌。除了摩登天空,还有草莓和Zoo音乐节。“摩登要做成国际音乐节,Zoo主打电子音乐细分市场,草莓最大众,观众面也最广。”摩登天空老板沈黎晖,对此有很详细的规划,因为他看到了这种大型音乐节的发展前景,摸索出“会快速复制到全国”的模式。

另外一个值得关注的是去年五一才开始举办的“热波(成都)国际音乐节”,去年曾经创下15万人次参与的纪录。主办方负责人介绍:“按照以往的经验,五一小长假期间成都的新都地区从来不是旅游热点,但此次五一期间新都的旅游消费是成都各地中最高的。”音乐节带来的人气甚至拉动了当地房地产业,当地五一期间房产销售额达到1.03亿人民币,为五一期间该地区同比最高。“五一会有很多音乐节,但是地点都是不同的,这不是一个全面竞争的局面,是满足不同地区人的需求。”热波文化传播有限公司的创始人、曾执掌ChannelV音乐台的李岱表示。

现场有那么多“好玩的”东西

为什么音乐节在中国做了十年,一夜之间突然繁荣?以致不少媒体和乐迷在描述时都用了“扎堆”、“井喷”这样的词来形容。一方面,这跟中国演出市场这两年的整体繁荣有关。同样的,电影票房的火爆也充分说明,现在中国人的消费能力和消费习惯都在发生变化,大家越来越明显地感觉到“现场”的魅力,并愿意为此买单。

“如果大家能够花150元去看《阿凡达》,那么我觉得掏80块钱去看音乐节不算贵。而且现场有那么多好玩的东西。中国音乐市场萧条的原因是盗版问题,音乐节的蓬勃发展是因为现场不可能被盗版。”李岱说的这些“好玩的”包括:“你可以住帐篷,可以去玩极限运动,也可以看露天电影,也可以和画家有约,和艺术家有约,和作家有约,我们安排了好多和文化有关的东西而不是一个简单的演唱会的概念。”

沈黎晖也强调音乐节“门槛不高”,这不仅是因为票价低。他们的音乐节是一个“music+”的概念,和创意有关,和艺术有关,和互动有关,不仅仅是音乐。“它是一个现场音乐的整合,是最有魅力的一种展示。既是不同音乐的现场展示,也是一种户外的生活体验。音乐节中,60%是音乐,40%是其它。相比演唱会固定在一个座位上两三个小时,大家在音乐节上有更多时间,根据自己的喜好去听音乐,不少音乐节有几个舞台,音乐风格不同。或者去玩别的东西,比如运动、游戏、展览,非常自由。”沈黎晖觉得,音乐节跟演唱会最不一样的地方在于:“在演唱会中,艺人是主体,但在音乐节中,观众自己成了主体。”

在某种程度上来看,音乐节跟演唱会不同的地方还在于,它也许没有那么多的泡沫。爱朵文化CEO张志远就曾说过:“2009年演出市场看上去一片繁荣的景象,这让人误以为演出市场迎来了又一春,其实这个只是衰败前的回光返照。缺乏新作品,老艺人们在吃最后的老本,观众们也审美疲劳。所以2009年表面再热闹,也只能是暂时的。”

在沈黎晖看来,这正好凸显了音乐节的优势。“音乐节有大量的艺人,他们共同构成了演出。而不依靠某一个艺人,或者他们的某一个作品。音乐节的音乐非常多元化,有电子音乐、重型音乐、民谣,舞台也有各种类型。基本上都是原创音乐,有大牌,但也有数量众多的新人。所以不担心资源枯竭、吃老本的问题。”

去参加音乐节已经成了时尚

华纳唱片总监胡伟认为,从参与者的心理层面来说,年轻人需要更多的发泄渠道,而音乐节满足了他们的需要。“音乐节有一个功能就是让年轻人叫上朋友一起去参加,然后在音乐节上认识新的朋友。”

据说在欧洲有专门这么一部分人,平时打工,攒够了钱就背上旅行包穿梭于各个国家的音乐节。音乐节上各种类型的音乐都能听到,爵士、流行、摇滚、朋克、金属、雷鬼,你总能找到自己喜欢的。这在欧美已形成一种文化,并已成为青年亚文化群的重要组成部分。

有学者分析,英、美60年代的青少年就是通过这样的活动来创造新的大众文化形式。这种青年文化在当时往往带有反叛色彩。正如青年亚文化在当代的变化,突出地表现为“披头士列侬式”、“充满愤怒”的抗争意识弱化,即反叛阶级、种族、性别主流文化的意识弱化了,取而代之的是以狂欢化的文化消费来抵制成年人文化。例如,追星族与追星文化被约翰·费斯克看作是抵抗主流文化意义的一部分。“这些狂欢化青年亚文化里面有青少年认同的情感方式,有他们自己的沟通形式。情绪发泄、感官刺激是当今青年亚文化外在特性。”

有学者还认为,我们的社会并没有为心理断乳期青少年准备好合适的文化形式,因此,他们对成年人强加的文化产生抵触,而他们自己的文化则突出了游戏、发泄特性,青少年对网络游戏的沉迷,就有类似的特点。“玩耍”成为接触媒介的一个主要特征。他们对音乐节的狂热也是如此。

不过在沈黎晖看来,现在的音乐节并不是在抵抗主流文化,“至少在北京,已经成了主流文化一个部分”。“在欧洲,夏季是音乐节的旺季,年轻人大量聚集,这是一种非常普遍的生活方式。北京的音乐节也有好几年历史了,也有不同的音乐节,影响了很多人。”他表示:“在这么一个时间,脱离现实的生活,不仅在中国,在全世界的音乐节都有这个功能。脱离原来的生活形态,进入一种新的生活形态,这也是音乐节的魅力所在。”卢中强等著名音乐界人士称,现在去参加音乐节已经成为时尚。在音乐节的各种照片中可以看到,这个场所聚集了很多“潮人”,像汤唯等明星都低调出现在音乐节现场。

李岱的想法非常诗意:“我们的音乐节,我觉得参与者的年龄群可能在15岁到45岁不等吧!我们希望是老少兼宜的。在假期享受音乐,享受家庭,目的是为了游乐。所以“乐”是一个非常重要的部分。有三天时间能跟朋友、家人、伴侣处于纯粹的在一起的状态,有很好的音乐、很好的草地、很好的阳光,应该很快乐。”

肯定可以培养一批非常棒的乐队

在音乐节出现升温趋势的时候,有业内人士把他看作是“中国音乐产业的新引擎”。虽然主办方大多声称持平或者亏了一点钱,但似乎这并不妨碍他们对这个产业的乐观态度。“可以说,是音乐行业当中正在经历从无到有、逐渐完善的一个新兴盈利板块。”张帆曾在采访中提到,现场音乐节是摇滚音乐产业链的重要部分,这是国外已经证明的音乐营销模式。现场售票,乐队劳而有获,乐迷立即获得释放,所以音乐节具备极好的前景。

沈黎晖也说,音乐节是一个值得投入的产业。“音乐节多了,更多人走进现场,感受现场音乐的魅力;这样艺人身价提升,更多人留在这个行业,观众又有了更多的音乐类型可选择。对音乐公司来说,他们更多新的艺人有出场的机会,被大家认识。”在他看来,音乐节是发掘明星和作品的最好平台。“你想在音乐节上,全场几万人来听你的歌,平常不可能有这种号召力。所以音乐节能够提供这么一个空间,通过它俘获你更多的观众。”他说,很多人来音乐节,其实不是来看大牌明星,就是来看他喜欢的某一个不太知名的乐队。

对于现在音乐节艺人实际收入并不高的问题,沈黎晖是这样看的:“各个音乐节不一样,但最终会市场化。因为音乐节越来越多,艺人资源有限。身价不是由主办方决定,而是市场决定。”

李岱则非常看重音乐节对音乐人才的培养。“现在已经有几十个音乐节,肯定可以培养一批现场非常棒的乐队出来。因为平时乐队没有经历过什么大场面,可能就是在小酒馆里表演。那么现在有几十场让你现场去唱,唱得越多,演出的效果、现场的感觉就出来了。当年披头士就是这么出来的。”

胡伟的感觉是,互联网时代人们对于内容的要求提高了,比如现在能在网上看到美国演唱会的直播,以前就不能。“互联网时代要求音乐人做出不一样的东西。总的来说中国的音乐没有技术含量,音乐人要把自己的素质提高。既要能在录音棚录音,又要能在现场演唱。我觉得摇滚乐队很好,因为他们的演唱能力、弹奏能力都比较高,而且还特别能带动现场的激情。”所以他相信音乐节对音乐市场会有推动作用。“音乐节给不知名的乐队一个展现他们水平的机会。像国外有很多在音乐节上一唱成名的乐队,我希望国内也会有。”

他们也都承认,国内的音乐节还不够成熟,有很多不完善的地方。沈黎晖表示,音乐节在中国的历史太短,只有几年,需要经验和数量的累积,不能拔苗助长。但是现在水准是越来越高的。李岱也不否认我们对音乐节的概念还在慢慢建立的过程。“主办方可能刚刚开始在投入各方面的尝试,因为这个商业模式需要慢慢建立,所以在投入里面也没有国外的音乐节投入大。随着市场的成熟,会有更多的投资方参与进来的。”

专题采写/驻京记者陈祥蕉

实习生张小龙

相关内容

- 音乐课变“音乐会” 巴蜀小学以演代评2014-12-3

- 广东省第六届群众音乐舞蹈花会在肇庆决赛2014-12-3

- 海口一中举行“心怀感恩·与爱同行”爱心音乐会2014-12-3

- 徐晶晶感恩独唱 音乐旅程华丽启航2014-12-3

- 赵季平专场音乐会明晚郑州奏响2014-12-2

- 两岸专家在福州研讨音乐学术现状2014-12-2

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线