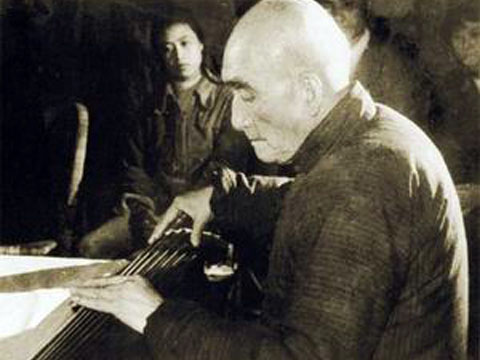

琴坛一代宗师吴景略

导语: 古琴艺术已有3000多年的历史,自唐文化高峰以后,宋、明、清都有重大发展。然而清末民初之际,由于中国正处在社会的急剧变革中,古琴艺术逐渐衰落了。在古琴艺术发展史上有众多流派,其中很大一部分发源于江苏,如扬州的“广陵派”、常熟的“虞山派”、南京的“金陵派”、南通的“梅庵派”、苏州的“吴门派”、镇江的“梦溪琴馆”和徐州的“铜山琴馆”。诸多古琴大师出生于江苏,被誉为“琴坛一代宗师”的天才琴家吴景略就是其中之一。 吴景略(1907-1987),名韬,别号缦叟。他出生于江南水乡江苏常熟西塘市镇(现属张家港市),是我国当代著名古琴演奏艺术家,音乐教育家。他的童年时期,一直生活在这个当时相当保守的长江三角洲的小镇上,所受的教育具有浓厚的传统色彩。因此,吴景略从小就喜爱我国的民族音乐。 少年时期的他,在家乡从师于当地的音乐家赵剑侯、周少梅、吴梦非诸先辈学习琵琶套曲和江南丝竹。直到1927年,他20岁的时候,才开始正式学习古琴。启蒙教师是从天津到常熟的琴家王端璞,他虚心、勤奋求教几个月后,学习数首中小琴曲,并掌握了一些弹

古琴艺术已有3000多年的历史,自唐文化高峰以后,宋、明、清都有重大发展。然而清末民初之际,由于中国正处在社会的急剧变革中,古琴艺术逐渐衰落了。在古琴艺术发展史上有众多流派,其中很大一部分发源于江苏,如扬州的“广陵派”、常熟的“虞山派”、南京的“金陵派”、南通的“梅庵派”、苏州的“吴门派”、镇江的“梦溪琴馆”和徐州的“铜山琴馆”。诸多古琴大师出生于江苏,被誉为“琴坛一代宗师”的天才琴家吴景略就是其中之一。

吴景略(1907-1987),名韬,别号缦叟。他出生于江南水乡江苏常熟西塘市镇(现属张家港市),是我国当代著名古琴演奏艺术家,音乐教育家。他的童年时期,一直生活在这个当时相当保守的长江三角洲的小镇上,所受的教育具有浓厚的传统色彩。因此,吴景略从小就喜爱我国的民族音乐。

少年时期的他,在家乡从师于当地的音乐家赵剑侯、周少梅、吴梦非诸先辈学习琵琶套曲和江南丝竹。直到1927年,他20岁的时候,才开始正式学习古琴。启蒙教师是从天津到常熟的琴家王端璞,他虚心、勤奋求教几个月后,学习数首中小琴曲,并掌握了一些弹琴的基本指法和技巧。由于王端璞一家移居苏州,求学便告中辍。出于对古琴音乐文化的酷爱,又被中国传统名曲柔美婉转的旋律所陶醉,他开始了他的自学生涯。在此之余,他还兼攻书法与绘画。在吴景略以后的古琴艺术造诣上,这些广博的艺术知识和素养起到了重要的作用。

上海,今天的国际大都市。在20世纪二三十年代,已成为中国的交通枢纽和经济文化中心,成为许多文化人和艺术家的聚集地。在自学古琴有了一定的基础后,吴景略便来到上海,一方面寻师觅友,另一方面搜集历代琴谱。当时由于西学东渐,琴学衰退,在上海这样的大城市,想找到一个懂琴的人也不是一件容易的事情。有一次,他来到上海专门出售古籍的书店求购琴谱时,向店主打听有没有人来此购买琴谱。店主告诉他有位徐少峰医生会弹古琴。他即登门求教,不巧徐医生外出,只好留了一封诚恳的信,托医院转交。徐医生收到信后,被他的求学精神深深感动。就这样,他与徐少峰医生相识了,经过徐医生的介绍,他又认识了西蜀琴家吴纯白的得意门生李明德。李明德当时在琴界已很有名气,吴景略把李明德请到常熟的家中,李先生弹了一曲《梅花三弄》,他的演奏热情柔美,让吴景略十分钦佩。吴景略为了弹琴给李明德听,把新学习的《梅花三弄》反复弹奏,他的弹奏声韵并茂,婉约又豪放,使李明德大为惊讶。李很欣赏他的学习精神和音乐才能,之后,两人遂成为知音。

1936年,当时的著名琴家李子昭、查阜西、彭祉卿、张子谦、庄剑丞、沈草农、樊少云和樊伯炎等20余人,在上海、苏州两地发起并成立了学术团体——“今虞琴社”。琴社成员各有师承,几乎包容了当时琴坛的各著名琴派。同年,经李明德的介绍,吴景略加入了当时在苏州的“今虞琴社”,并从此与琴社结下了20年之缘。“今虞琴社”就是明代琴家严天池先生创立的“虞山派”,该社无门户之见,各家各派均受欢迎。吴景略加入琴社后,深入了解各派的艺术风格和技艺特点,向不同演奏风格的琴家求教,悉心钻研古琴演奏之道,博采众家之长,这使得他古琴演奏水平令人瞩目。

抗战开始后,查阜西以及其他一些琴家相继离开上海。1936年起,吴景略成了当时“今虞琴社”的主要组织者与负责人,担任琴社的司社,主持社务,带领“今虞琴社”将古琴曲目带到上海舞台进行公演。并以“策声琴韵室”名义在上海、常熟等地教授古琴。他一面和社友共同为继承和弘扬古琴艺术做工作;一面开始了他的古琴教学生涯,培养了许多琴人和一大批古琴业余爱好者。与此同时,他还做了大量的“打谱”工作。可以说,在他近60年的操缦生涯中,有近三分之二的时光花在“打谱”上。

所谓打谱,就是把前人留下来的只标有弦位和指法,没有节奏的琴谱,通过在琴上的实际按弹,根据乐曲的内容对古谱进行创造性的音乐重建。打谱工作是个复杂的过程,它要求打谱者深入、广泛的研究琴技和各流派的风格,既要继承已有的演奏传统,但不是一味的对古谱打按抚弹,且又不能局限于这些传统,在对古谱的弹奏和阐释中发挥出自己的个性。吴景略演奏技艺精湛,通过精心的打谱工作,逐渐形成了自己独特的演奏风格,在古琴流派中独树一帜,被称为“虞山吴派”、“琴坛一代宗师”。

《梧叶舞秋风》是一支优美而生动的琴曲,吴景略通过打谱创造,使该曲一扫常为人们所知的秋风冷峻,或肃然,或伤感的情绪,在他的指下轻盈灵动,梧叶在秋风中飘舞,别开生面地挖掘出了作品的乐观内涵,以一个舞字为线,奏出一派秋高气爽,愉快欣喜的气氛。在首次参加今虞琴人雅集时,此曲给当时在场的琴友们留下了深刻的印象。

吴景略认为打谱是否成功的主要标志是能不能体现出曲意,他经常为了获得一首琴曲的真意,长年累月地反复探究,有时竞到了废寝忘食的地步。《潇湘水云》是南宋著名琴家郭楚望的作品,这是一曲怀念失去的北方国土的爱国主义作品,是吴景略在打谱中倾入毕生精力的诸多名曲之一。他认为《潇湘水云》原解题中带有郭楚望徜徉山水间的隐逸心态,带有逃避现实的寓意,是不能代表郭楚望的真意的。吴景略在打谱时,一反当时的传统,在演奏中展示了轻重疾徐的真意,在《潇湘水云》地转快板处造成了动荡之势,揭示了乐曲所蕴含的深刻的内心忧虑,有力地表现了此曲所具有的激昂的报国信念和不屈的斗争意志。乐曲极为豪放,慷慨激昂,撼人心弦。一个演奏家对音乐思想内容能达到如此深度的认识和理解,不仅仅是演奏技巧的掌握和运用,正因为吴景略有如此广博的修养,再加上炉火纯青的技艺,我们才能听到什么是真正的古琴音乐。

在吴景略的一生中,从未停止过打谱这种对古琴艺术的再创造活动,从1928年至1980年50多年间,他打出了具有自己风格的琴曲40余首,其中《潇湘水云》、《渔樵问答》、《阳春》、《胡笳十八拍》、《墨子悲丝》、《秋塞吟》、《忆故人》等乐曲已在五六十年代录制成唱片广为流传。

吴景略不仅是一位卓越的古琴演奏家,还是一位桃李满天下的卓越的古琴教育家。1953年,吴景略被聘为中国音乐研究所通讯研究员,1956年,吴景略又应中央音乐学院聘请,任中央音乐学院民族音乐系弹拨乐教研室主任,专门从事古琴教学和研究工作。为了把古琴的专业教学搞好,充实教学内容,吴景略打了许多古谱,并认真归纳总结了自己多年的教学经验,编出了我国第一部从初级到高等艺术院校教学使用的《古琴教材》。在这部教材中,吴景略专门编写了一些为解决某些技巧问题的练习曲,把技巧和表达音乐情感的方法通过练习曲有机的结合起来,在传统的教授方法基础上加以改进和创新,它注重个性、灵性、琴人的艺术体验,是古琴艺术传统的一个重要方面。吴景略在教学中,对演奏技巧、艺术表现有着严格的要求,并支持和鼓励学生在古琴音乐理论方面进行学习和探索,以此开阔音乐视野,提高音乐修养,丰富学生的音乐表现力。吴景略通过他几十年的辛勤劳动,严格教学,为我国培养出了一大批专门从事古琴演奏和研究的人才,其中许多人已成为当代闻名的古琴演奏家、专业教师及理论研究者。吴氏的学生早年有翁瘦苍、谢孝萍等,后来则有吴文光、吴钊、李祥霆、李仲唐、余青欣、赵家珍、刘丽等,师从于吴景略先生的人可谓是遍布于祖国的大江南北。

吴景略一生走过的道路都和古琴艺术事业的发展密不可分。为了使古琴艺术能为更多的人服务,宣扬我国古老而又多彩的古琴艺术文化,他大胆革新,对古琴的结构和造型进行了改变,使原来音量小,噪音大的问题得到了解决,将古琴扩大了音箱,使音量增大了许多,成为古琴发展史上一个重要变化。20世纪50年代,吴景略创作了古琴独奏曲《胜利操》,乐曲在艺术风格和技巧上都有很大的创造,此曲获得了巨大的成功。他还移植了一首人们比较熟悉的,在当时比较流行的歌曲《新疆好》,把它移植到古琴上进行演奏,受到了人们的热烈欢迎和喜爱。

1979年,吴景略当选为中国文联委员、中国音协民族音乐委员会委员。1980年担任北京古琴研究会会长。这位琴界巨擘,毕生潜心研究古琴艺术,他融会理解民族音乐及中国传统文化艺术,积数十年的深厚功力,钻研创造。他为古琴事业所付出的辛劳,在古琴音乐史上占有重要的一页。

相关内容

- 二胡艺术家舒希 “美丽星期天”开音乐会2014-12-3

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线