筝演奏法教材

导语: 筝是我国最富有特色的弹拨乐器之一,它的音色优美、委婉、缠绵,千百年来深受人民群众喜爱,古人称它为:“仁智之器”。 1984年《秦筝艺苑》创办以来,培养了成百名秦筝爱好者,学生中有工人、农民、干部,其中青少年儿童居多,他们有许多人经过刻苦学习,弹筝技艺得到迅速提高,在近几年的全国及省、市民族器乐比赛,秦筝比赛中取得了可喜的成绩。陕西的秦筝普及工作有了很大发展。为陶冶青少年儿童的精神情操,振兴秦筝艺术事业,宣扬祖国民族音乐文化传统,起到了积极作用。 如今,喜爱秦筝者日众,习筝者日增,秦筝这一“仁智之器”正在受到越来越多的音乐爱好者的青睐。为帮助初学者系统地掌握秦筝艺术,尽快地得到提高,特撰写《筝演奏法教材》 一文,将在《秦筝》上陆续刊出,供筝艺爱好者参考。 筝史浅谈 筝渊源于两千多年前的秦国(今陕西),从我国史料和古代文人的诗、词、歌、赋里可以看到它的历史渊源。秦国宰相李斯《谏逐客令》中谓:“夫击瓮、叩缶、弹筝、搏髀,而歌乎呜呜,快耳目者,真秦之声也”

筝是我国最富有特色的弹拨乐器之一,它的音色优美、委婉、缠绵,千百年来深受人民群众喜爱,古人称它为:“仁智之器”。

1984年《秦筝艺苑》创办以来,培养了成百名秦筝爱好者,学生中有工人、农民、干部,其中青少年儿童居多,他们有许多人经过刻苦学习,弹筝技艺得到迅速提高,在近几年的全国及省、市民族器乐比赛,秦筝比赛中取得了可喜的成绩。陕西的秦筝普及工作有了很大发展。为陶冶青少年儿童的精神情操,振兴秦筝艺术事业,宣扬祖国民族音乐文化传统,起到了积极作用。

如今,喜爱秦筝者日众,习筝者日增,秦筝这一“仁智之器”正在受到越来越多的音乐爱好者的青睐。为帮助初学者系统地掌握秦筝艺术,尽快地得到提高,特撰写《筝演奏法教材》 一文,将在《秦筝》上陆续刊出,供筝艺爱好者参考。

筝史浅谈

筝渊源于两千多年前的秦国(今陕西),从我国史料和古代文人的诗、词、歌、赋里可以看到它的历史渊源。秦国宰相李斯《谏逐客令》中谓:“夫击瓮、叩缶、弹筝、搏髀,而歌乎呜呜,快耳目者,真秦之声也”。西汉桑弘羊在《盐铁论•散不足篇》中写道:“往者,民间洒会,各以党俗,弹筝鼓缶而已”。可见,西汉以前几个世纪,筝就在秦国民间党俗中广为流传。随着历史的变迁,筝也在衍变发展,逐渐形成陕西、河南、山东、广东、浙江、潮州、内蒙古等地方流派,正如曹正先生所说,“筝的发展沿革至今已是:‘茫茫九派流中国’”。

《礼记•乐记》云:“筝,五弦筑身也”。说明早期的筝为五弦,其形体与‘筑”相同。从“筝”的字本身也可以看出,它取材为竹。五弦应五声,乃宫商角徵羽(即12356 五个音)。以后逐渐发展为七弦,苏轼有“宛然七弦筝”句。唐、宋时期文人诗词歌赋中有十二、十三弦筝的说法。《元史•乐志》记载有建国初为十六弦筝。六十年代初筝空前发展,出现了改革创新的S 型21弦筝,沿用至今。

筝是根据音响命名的,后汉刘熙在《释名》里说“施弦高急,筝筝然也”;中唐诗人李娇诗中也有“莫听西秦奏,筝筝有剩哀”。甲骨文及秦篆中的“筝”字的写法,也都作为音响来解释的。

筝的弦制

现在我们教学用筝,多为西安音乐学院乐器厂生产的S 型21弦“朱雀”牌秦筝。筝弦用钢丝尼龙缠弦,发音清脆、柔和、浑厚。

筝的装弦法

筝的头、尾分别安有栓弦、上弦的弦轴、弦眼,筝尾底部有孔,便于拴弦;头部的弦轴为金属罗丝弦柱,配有上弦钥匙,旋转松紧,起基本固定音高作用。筝多弦多柱、柱间应有一定间距,可以移柱细调音准,并可移柱转调。

筝的音位定音

筝由外向里,依次为低、中、高音区,按顺序由外向内,定为12356 五个音,四组音,正好为21根弦。每组音位用红或绿色琴弦隔开,可供演奏者辩认音位。一般筝按D调五声音阶调弦,如演奏别调时,可采用移动拉码或松紧弦音变调。这点将在以后谈到。

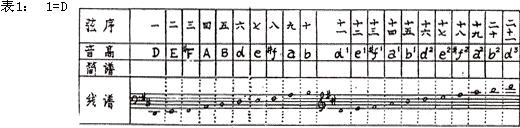

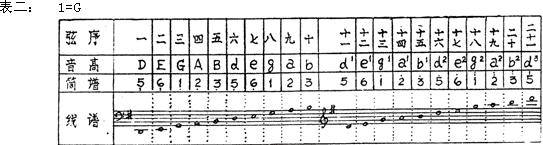

D调、G调筝的弦序,在五线谱上的音位、定调对照关系如下表:

相关内容

- 如何避免练习钢琴时的不良习惯 2014-11-24

- 如何防止过度练习产生的伤害 2014-11-18

- 提琴 | 面对摄像机你该怎么拉?2014-11-18

- 中央音乐学院琵琶考级演奏文凭级教材目录2014-11-17

- 中央音乐学院琵琶考级9级教材目录2014-11-17

- 中央音乐学院琵琶考级8级教材目录2014-11-17

名称:中音在线

名称:中音在线