田浩江:他的经历就是一部歌剧(三)

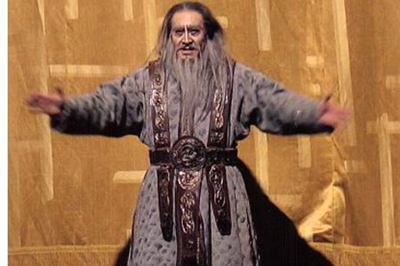

导语: 原中央乐团声乐演员;1983年赴美深造;1987年获美国丹佛大学音乐学院硕士学位;其间多次荣获国际声乐比赛大奖;1991年起在美国大都会歌剧院参加了300多场演出;同时应邀与世界各地30多个重要的歌剧院合作,演出过40多部歌剧;是与世界著名歌唱家帕瓦罗蒂、多明戈、卡娜娃、米恩斯、琼•安德森、伊娃•玛桐、布鲁松、雷米等合作最多的亚裔歌唱家;他的经历曾被美国公共广播电台、英国BBC电视台、加拿大国家电视台、 美国之音、美国国家电视台,中国中央电视台、上海电视台、上海东方电视台、阳光卫视等众多媒体制作成专题节目播放;美国纽约时报在报道他的专题文章中这样写道:“他成功的原因在于他的经历,而他的经历本身就是一部歌剧。” 引题:田浩江是与所有世界著名歌唱家合作最多的华裔歌唱家。他与歌剧大师多明戈合作多达8次,近年最令人瞩目的作品是在纽约大都会歌剧院上演的由中国著名作曲家谭盾作曲、张艺谋导演的大型中国现代歌剧《秦始皇》。他还与作曲家郭文景、话剧导演林兆华合作了为他量身打造的歌剧《诗人

与西洋音乐的痛苦咏叹

只要听过田浩江的演唱,他那充满磁性、深河一般的嗓音就会成为你不可磨灭的记忆。但是,当一次又一次面对关于如何与西乐相识的询问,田浩江的回答简直叫人哭笑不得。“我小时候很不喜欢西洋音乐,这其中有一个原因。那时我头发根儿里得了一种皮肤病,医生说我是亚洲第三个病例,那病稀罕得连名字都没有。由于当年的治疗手段有限,医生就给我吃一种能把头发根儿扩展开的药,然后就给我拔头发,全部拔完以后再在头皮涂上另一种药,要这样往复三次。因为我的父母都是在部队从事音乐工作的,所以他们一给我拔头发就放西洋交响乐唱片。我当时虽然还根本不知道贝多芬是谁,但是却知道这种音乐一响就要拔头发了……所以,那时候只要西乐一响,我的头皮就发麻、疼痛,所以,我对西方音乐的最初感觉完全是痛苦。”

田浩江病好以后,父母打算培养他学弹钢琴。“钢琴的音乐和西乐唱片太像了,我弹奏每一个琴键时心里都是病痛的回忆,所以当时特别不愿意学。”紧接着“文革”到来。不想这场一代人的生命浩劫却是少年田浩江的救命福禄,“因为我的钢琴老师被打成反革命了,所以我终于解脱了。”他说老师被打倒那天他很高兴,跑到院子里喊革命口号。但是多年后他回到北京,却专程找到那个老师向他致歉。

一嗓子喊出了条歌唱路

从少年到青年,命运似乎安排着田浩江和音乐渐行渐远。“我在中学毕业后做了6年半的工人。”在那个盛行知青下乡的时代,能留在北京的田浩江似乎是幸运的,但他却充满苦闷。“我的艺术天分在中学时开始显现,我会拉手风琴、作曲、指挥,是学校的文艺骨干。”这样的人每天在工厂钣金,等于挣扎在现实的沼泽里。但命运,这个人人都想参透的大谜,却在冥冥中派了个人来,“他跟我说你应该走唱歌的路”。

1975年的一天,田浩江骑着自行车去东城区找个朋友,对方家住5层,他懒得爬楼,就在楼下高喊朋友的名字。“我记得当时是个夏天的中午,我的朋友并不在家,结果4层有个窗户开了,一个人伸出头来问你是干什么的?我说你什么意思?他说你这个小伙子挺有意思,上来和我聊聊天。我在那个人家呆了大约不到5分钟,他是一个唱歌的,直到现在我也不知道他的名字,不记得他的样子,但他当时对我说,你的声音不错,应该找一个老师学唱歌。”

1976年,田浩江参加了“文革”后恢复的第一届高考。“我当时报考中央音乐学院,那一届是全国招生,声乐系只招17个学生,北京仅有一个名额,却有好几百人报考。”结果他被录取了。

田浩江后来的歌唱历程依然样有艰辛、有困阻,但更多的却是凭借自身努力更上的层层高楼:以优异的成绩从中央音乐学院毕业、出国深造、登上美国大都会歌剧院的舞台……光阴荏苒,达到巅峰状态的田浩江创作丰富,进入在舞台上挥洒自如的境界。梳理他众多优秀作品,其中与华人艺术家郭文景和林兆华合作的歌剧《诗人李白》堪称他的代表作。

相关内容

- 二胡艺术家舒希 “美丽星期天”开音乐会2014-12-3

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线