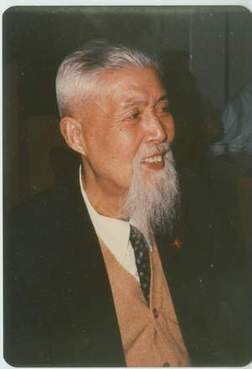

重道重气 古琴情韵:吴兆基(二)

导语: 相关链接:中国古曲《胡笳十八拍》欣赏 演奏:吴兆基 吴大师是一位忠厚长者,对中国传统文化有极深的素养。他与往昔许多知识分子一样,弹琴似乎不过分着意于技,而更注重于道与气,注重于意境,情趣与韵味,他的演奏,可以说是融水乡山灵水秀之气与其亮节高风、诗书气功于一炉之纯青的火焰,也是其艺术素养积累到近饱和点后在客观环境触发下升华而成的结晶。 一.吴派源流及其影响 众所周知,汉代琴学大师蔡邕曾经“亡命江海,远迹吴会”在吴地传琴十多年。吴国丞相顾雍就是他门下受业弟子之一。著名的“焦尾琴”就是当时发生在吴中民间的故事。如果更早追溯到春秋时期,孔子的七十二贤中南方的言子,就曾长期在吴地“弦歌化俗”,以琴代语,乐教民众。今天在苏州常熟还留有言

二.吴派琴风的特征

吴派琴最主要的特点是文人琴,有别于早期流行宫廷的乐府琴和后期流俗于酒肆茶楼的演艺琴。正如《春草堂琴谱》鼓琴八则中辨派所言,文人琴别具儒派和山林派气息。正如赵耶利归纳吴派琴风的特征是清婉而平和,气度不凡。可比拟长江广流,不同于上游高原峡谷中的急流,是在中下游平原上浩浩荡荡向东而去,一派国士风范。经千百年历程,吴派琴风一如既往,仍然如赵氏那一字千金寥寥数言,无可增减,叹谓观止。

虞山派重振琴道,对吴派琴风未做任何改弦易辙,却更具体,更突出了琴风的核心。用《松弦馆琴谱》薛序的话来说:“是谱尔,其一种和平玄解,出有入无,神而明之,存乎其人。然后知道澈(笔者注:严天池字道澈)饮人以和,人遇之,不觉躁心平、奢心释,竞心忘者。”又读《松弦馆琴谱》冯复京的引,阐明了严氏振兴琴道旨在“以复和平淡泊,如古之修身理性,反其天真者。”从序、引所论可看出,虞山派琴风的核心是一个“和”字。后人评价虞山派“中正平和,清微澹远”这正是合乎吴派琴的特征。青山琴谱(后出版名《大还阁琴谱》)提出二十四况,在古琴美学方面有重要建树。然而万变不离其宗,并未脱离吴派、虞山派的根本。何以见得?试看溪山琴况之首况为“和”,也就是说,平和大度始终是根本、是核心。“和”、“静”、“清”、“远”、“古”、“淡”、“恬”、“逸”这前八况,完全同“吴声清婉,国士之风”,和“中正平和,清微澹远”相吻合,并无二致。但不过,二十四况在某些方面作了补充和阐述。于是就有“丽”、“亮”、“采”、“宏”、“溜”、“健”、“重”、“速”八况,在于提倡操缦、演奏宜富有变化。又为了避免操之失度,运指偏颇,于是再出“雅”、“洁”、“润”、“园”、“坚”、“细”、“轻”、“迟”八况,与之相对照、调节、平衡。关于严、徐在琴学上的地位和联系似在伯仲间,仁者见仁,智者见智。笔者以为,与其说溪山琴况使虞山派风格更全面、完整、系统了,不如说是使虞山派风格更丰富而多样化了。古人说“天池作之于前,青山述之于后”这个评语是很中肯的。毕竟严、徐一脉,共倡琴道,不必刻于求细。君子和而不同。一个琴派,其风格也不是一成不变,在不同时期的代表琴家中会出现某些变化是正常的。不变和变是相对而言的,流派的共性与琴家的个性在大方向上是统一的。

据统计分析,《松弦馆琴谱》中有九首琴曲可能源自《西麓堂琴统》。这就说明两谱的关系非同寻常。歙人汪芝所辑《西麓堂琴统》刊于明嘉靖二十八年(1549年),载有一百七十曲(含调意品三十二),是一部博采前代诸家,综合各调各类的大型琴谱。《琴统》的编者生活在吴语系地区长期得到熏陶,他的琴风受吴派影响是很自然的。《琴统》中对儒派和山林派这类文人琴曲的倾向性十分明显,这同吴派文人琴的特点相吻合。在笔者统计分析的部分打谱发掘中见到,《琴统》中富有儒家思想文化的琴曲有近百首,富有老庄道家思想文化色彩的琴曲有二十余首之多。这在别的琴谱中是很少见的,象《采真游》、《远游》、《逍遥游》、《崆峒问道》、《瑶天笙鹤》等极富道家文化的琴曲,只见于《西麓堂琴统》。如《修禊吟》、《康衢谣》、《冲和吟》、《谷口引》、《达观吟》、《流觞》、《胶漆吟》、《忆颜回》、《杏檀》、《清夜吟》、《江月白》、《春江晚眺》、《一叶知秋》、《梅梢月》、《苍梧怨》、《会同引》、《洞庭秋思》、《春晓吟》、《欸乃》、《汉节操》、《宋玉悲秋》、《复古意》、《历山吟》、《汉宫秋》诸曲均是明代所见琴谱里第一次出现,其中多曲被后来《松弦馆琴谱》引用,还有不少琴曲正是描写吴语水乡自然风光和人文风貌的,如《修禊吟》、《流觞》、《江月白》、《春江晚眺》、《洞庭秋思》、《欸乃》等曲,具体地体现了吴派琴风。

此外,《琴统》中某些左手指法的运用特别注重,例如远注、飞吟、长猱、缓猱、往来吟和暗接等婉转的气韵。如《庄周梦蝶》、《崆峒问道》诸曲中,飞吟就有七、八个之多,在其他琴谱中是极少见的。注重这些指法的运用同“吴声清婉”的吴语委婉柔软是十分和合的,很可能正是为了表达吴声而采用的。在后来的《徽言秘旨》和《大还阁》等琴谱中也还可以见到这些指法。这是笔者为何将《西麓堂琴统》列为吴派早期谱系的又一佐证吧。

相关内容

- 二胡艺术家舒希 “美丽星期天”开音乐会2014-12-3

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线