舒伯特《冬之旅》钢琴伴奏的艺术特色

导语: 舒伯特是浪漫主义音乐的开拓者和奠基者之一。在他的创作中,艺术歌曲占有非常重要和特殊的地位,并对舒伯特其他形式的音乐作品产生了很大的影响。 钢琴伴奏作为艺术歌曲中不可缺少的一个组成部分,舒伯特使艺术歌曲的钢琴伴奏具有了丰富的内涵和独特的作用。声乐套曲《冬之旅》的钢琴声部把舒伯特的钢琴伴奏的艺术表现力充分地体现了出来。 《冬之旅》(WINTERREISE)创作于1827年,它与舒伯特的另外一部套曲《美丽的磨坊女》的歌词同出于德国诗人威廉·缪勒(Wilhelm Mueller.1794—1827年)之笔。《冬之旅》的情节似乎也是它的一个延续。主人公也是一位失恋的流浪者,因为他太穷了,被迫离开了他所爱的女人,内心孤独而痛苦。在某些歌曲里,抒情具有深刻的哲学意味。舒伯特称这部套曲是“可怕的歌”,它的基调相当消沉,但具有深刻的时代内容,它所反映的思想正是19世纪20年代奥地利封建复辟时期人民思想情感的体现。 一、作曲家的生平及《冬之旅》创作简介 弗朗茨·彼得·舒伯特(Franz Peter Schubert,1797—1828年)是欧洲早期浪漫派作曲家的代表之一。在他的音乐中,我们可以清晰地感受到19世

《冬之旅》(WINTERREISE)创作于1827年,它与舒伯特的另外一部套曲《美丽的磨坊女》的歌词同出于德国诗人威廉·缪勒(Wilhelm Mueller.1794—1827年)之笔。《冬之旅》的情节似乎也是它的一个延续。主人公也是一位失恋的流浪者,因为他太穷了,被迫离开了他所爱的女人,内心孤独而痛苦。在某些歌曲里,抒情具有深刻的哲学意味。舒伯特称这部套曲是“可怕的歌”,它的基调相当消沉,但具有深刻的时代内容,它所反映的思想正是19世纪20年代奥地利封建复辟时期人民思想情感的体现。

一、作曲家的生平及《冬之旅》创作简介

弗朗茨·彼得·舒伯特(Franz Peter Schubert,1797—1828年)是欧洲早期浪漫派作曲家的代表之一。在他的音乐中,我们可以清晰地感受到19世纪初德奥进步知识分子的苦闷和彷徨,以及于不满现实中仍向往未来的思绪。

舒伯特在1811年开始了他音乐创作的生涯。在他早期的作品中,我们不难看出他音乐中所具有的古典主义音乐传统的痕迹明显受到了海顿、莫扎特以及他所崇拜的贝多芬的影响,这使他力图在创作中延续古典乐派的传统。1817年舒伯特定居维也纳后,没有稳定的职业,他成为一个靠教私人学生、作曲、出售乐谱的微薄收入为生的第一批真正的维也纳“自由作曲家”。生活来源的不稳定、爱情的失意、朋友的离散、疾病的缠绕,给这位稀世之才的一生罩上了浓重的悲剧色彩。复辟的黑暗、世风的腐俗和人情的淡漠,使他感到压抑、悲哀;社会目标的不明确,对“理性”的厌恶,使他沉迷于幻想。因此,虽然他重视古典的形式,但他更擅长于个人主观情绪的抒发。他所处的时代是德国诗歌蓬勃发展的时期,他对诗歌的热爱使他在创作中经常以诗歌作为歌词,他将诗变成了音乐,诉说着他丰富的情感。作为艺术歌曲之王,舒伯特的歌曲丰富而精美,而他为缪勒的诗而作的声乐套曲《冬之旅》则是他达到的巅峰之作。《冬之旅》由24首结构独立、情节上又相互联系的歌曲组成。描写了一个失恋的磨坊工人在大雪弥漫的日子里流浪的旅程。舒伯特在作品中仿佛看到了自己的影子,于是在作品的创作中倾注了全部的心血。通过这个套曲他表达了自己内心的郁闷、悲哀和孤独感。

二、《冬之旅》钢琴伴奏的艺术特色

声乐套曲《冬之旅》描写磨坊工人遭到他所追求的爱人的拒绝,背井离乡踏上茫茫的旅途中,在冰天雪地里饮尽寒夜北风的滋味。套曲借旅途中所见的景物——沉睡着的村庄、邮站、路旁的菩提树、潺潺的小溪等,来衬托和刻画主人公的心理。宏观地考察《冬之旅》钢琴伴奏的艺术特点,主要体现在两个方面:其一是钢琴伴奏参与音乐色彩的展现和音乐形象的描述;其二是钢琴伴奏对心理刻画和内在情感的暗示作用。本文将分别论述这两个方面的艺术特色。

(一) 钢琴伴奏的艺术特色

1.钢琴伴奏参与音乐色彩的展现和音乐形象的描述

舒伯特艺术歌曲中的钢琴伴奏,已不再单是以前那种简单的辅助衬托,而是根据音乐作品内容为表现音乐形象、挖掘诗词内涵的需要来创作。

(1)在《冬之旅》的创作中,舒伯特运用各种音型、节奏、调性变化来营造作品表达内容,展现音乐色彩,刻画音乐形象。在第三首《冻泪》中,钢琴部分用了很多的变化音,来增加作品的暗淡色彩,刻画磨坊工人痛苦无助的心情。在第八首《回顾》中,第一段和第三段,伴奏和节奏、旋律都没有太大的变化,但是通过转调改变了和声色彩,表明了磨坊工人渴望回到旧情人的怀抱,在残酷的现实面前流露出了一丝希望和憧憬。

(2)钢琴声部转调的布局对艺术形象的塑造。舒伯特在艺术歌曲中经常运用调性的转换进行艺术形象的塑造与刻画,其中尤以同主音大小调的“对峙”最具特征,手法自然,对比鲜明。在《冬之旅》中有8首作品都运用了同主音大小调的转调布局。其中第五首《菩提树》和第十一首《春梦》的钢琴声部在配合歌曲的音乐形象上的作用最为显著。

2.钢琴伴奏对心理刻画和内在情感的暗示

在《冬之旅》的创作中,舒伯特用钢琴伴奏部分担负起人物心理刻画的重任,揭示人物的各种情绪和情感。

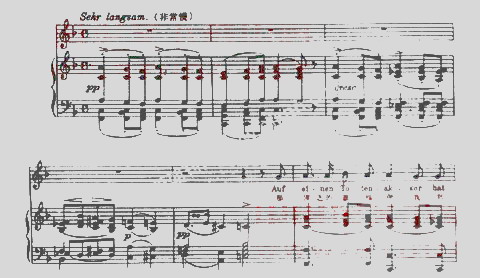

(1)在《冬之旅》的创作中,钢琴的前奏、间奏、尾奏也极大地参与到对人物内心情感的挖掘与补充的塑造中。如第十八首《风暴的早晨》,前奏、间奏、尾奏的连续三连音、连音、跳音的交替,形象地描绘了风雨交加的情形;第二十一首《旅店》中钢琴伴奏在前奏与尾奏中,都运用了缓慢而沉重的和弦来表现流浪者那疲乏、沉重的步履,仿佛他拖着沉重的脚步来到墓园,又拖着更沉重的脚步离开的样子。(见谱例)

(2)钢琴伴奏中织体与音型的造型功能对情感表现与心理刻画的作用。舒伯特在《冬之旅》钢琴伴奏声部的音型设计上也极富特色,在揭示整部作品的内在情感和心理刻画上起到了相当重要的作用。比如第二首《风信旗》的钢琴伴奏,在织体上是简洁的“齐奏”,但它以抑扬的流动的节奏、和弦分解式与助音式相结合的音型,既描写了“微风吹着我爱人家风信旗,它不断旋转在屋顶上”的外在风景,又刻画了磨坊工人对“旧情人”“善变的心灵像风信旗变幻无常”的“怨恨”的心情。

《冬之旅》最后一首《老艺人》的钢琴声部在音型和织体上是最为简洁的但也是最富有艺术效果的。几个木然的空五度音程与三度进行的旋律的交替,在人声进入之后,仍然以引子作为伴奏,人声演唱时钢琴是空五度音程,这种持续低音全曲当中共出现了61次。人声停滞时,钢琴是三度旋律进行,巧妙地描写了老艺人的形象,并深刻地揭示出老艺人内心的痛苦与悲伤。

(二)钢琴伴奏的演奏处理

1.《冬之旅》钢琴伴奏中整体性的把握

《冬之旅》一共包括二十四首歌曲,整首套曲都蒙上一层悲哀、郁闷的色彩,这个从调性安排中可以看出:套曲中除了八首歌曲选择大调为主调外,其余十六首作品都是以小调为主调,即使在选择大调为主调的作品中,作曲家也经常通过转到关系小调或同主音小调的手法,从而在整体上巧妙表现流浪者的感伤。如第十一首《春梦》从A大调转为a小调;第二十一首《旅店》从F大调转为f小调又转向F大调,这除了对演唱者要求把握歌曲风格,一直应有被悲哀的感情所笼罩外,也要求注意钢琴声部的音色,从明亮到黯淡,处理要到位。

2.《冬之旅》钢琴伴奏部分连续性的把握

《冬之旅》套曲在音乐史上占有很重要的地位,有很多的演唱版本,对于演唱者与演奏者来说对作品的理解与风格的把握具有很大的难度。声乐套曲《冬之旅》不像咏叹调,只是一个片段,它要求演唱者在一个小时左右的过程中情绪是连贯的,是一个从伤感到绝望的过程。在套曲中,钢琴的前奏、间奏与尾奏不但是一种连接功能,更重要的是人物内心情感发掘与补充的一种重要手段。比如《晚安》一开始,只是磨坊工人有淡淡的忧伤,这时候的钢琴伴奏音色要柔和,速度不要太慢,有缓慢行走的感觉;随着磨坊工人的流浪步伐,冰雪连天的景致引起了他内心的酸楚。

结语

《冬之旅》是舒伯特创作后期的作品,钢琴伴奏部分在整部套曲中所起的艺术表现作用更大、更丰富。钢琴声部不仅是声乐旋律部分的和声或节奏烘托,更重要的是它极大地参与到音乐形象的塑造、人物心理的刻画和音乐情感的表达中去。在这个套曲中,舒伯特为伴奏与声乐找到了恰当的平衡点,形成了具有独立意义的场景烘托,达到声情并茂、情景交融的最佳境界,也揭示出主人公那飘零一生的孤苦境遇。

本文作者为金慧,请勿将本文用于商业用途。

相关内容

- 如何避免练习钢琴时的不良习惯 2014-11-24

- 如何防止过度练习产生的伤害 2014-11-18

- 提琴 | 面对摄像机你该怎么拉?2014-11-18

- 中央音乐学院琵琶考级演奏文凭级教材目录2014-11-17

- 中央音乐学院琵琶考级9级教材目录2014-11-17

- 中央音乐学院琵琶考级8级教材目录2014-11-17

热点文章

乐器

太平鼓

太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...

名称:中音在线

名称:中音在线