德作曲家汉斯·维尔纳·亨策病逝(一)

导语: 他是二战后最伟大、风格最复杂的德国作曲家之一,其作曲风格综合了德奥传统音乐、序列音乐、无调性、新古典主义甚至阿拉伯和爵士音乐诸多元素,被业内称为“难以归类的大师”之一。他所留下的多部歌剧、十部交响曲熠熠生辉。他就是作曲家汉斯·维尔纳·亨策(Hans Werner Henze)。人们将他与欣德米特、哈特曼并列,称之为德国现代作曲家的三个“H”。2012年10月27日,86岁的亨策在德累斯顿撒手人寰。 亨策出生于1926年,是家中6个孩子中的长子,很早就对艺术及音乐产生了兴趣。年轻时,他因政治观念与曾是纳粹成员的父亲发生矛盾,父亲希望将他送往自卫队内部的一所音乐学校念书,但亨策非常抗拒。后来,亨策有了同性恋倾向,这让严格的父亲愈加愤怒,丢出一句:“他这样的混蛋就应该送进集中营。”不过,父亲的诅咒并未成真。1942年,亨策成为了布劳恩施魏格国立音乐学院的一名学生,主修钢琴与打击乐。1944年,他应召入伍,为“帝国”的国防军服务了几个月,恰恰是这段经历让他一生抱有一种精神上的罪责感,从此对战争和法西斯主义的厌恶愈加强烈。

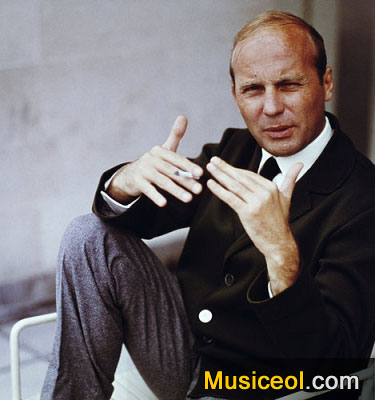

他是二战后最伟大、风格最复杂的德国作曲家之一,其作曲风格综合了德奥传统音乐、序列音乐、无调性、新古典主义甚至阿拉伯和爵士音乐诸多元素,被业内称为“难以归类的大师”之一。他所留下的多部歌剧、十部交响曲熠熠生辉。他就是作曲家汉斯·维尔纳·亨策(Hans Werner Henze)。人们将他与欣德米特、哈特曼并列,称之为德国现代作曲家的三个“H”。2012年10月27日,86岁的亨策在德累斯顿撒手人寰。

亨策出生于1926年,是家中6个孩子中的长子,很早就对艺术及音乐产生了兴趣。年轻时,他因政治观念与曾是纳粹成员的父亲发生矛盾,父亲希望将他送往自卫队内部的一所音乐学校念书,但亨策非常抗拒。后来,亨策有了同性恋倾向,这让严格的父亲愈加愤怒,丢出一句:“他这样的混蛋就应该送进集中营。”不过,父亲的诅咒并未成真。1942年,亨策成为了布劳恩施魏格国立音乐学院的一名学生,主修钢琴与打击乐。1944年,他应召入伍,为“帝国”的国防军服务了几个月,恰恰是这段经历让他一生抱有一种精神上的罪责感,从此对战争和法西斯主义的厌恶愈加强烈。

亨策最早的一批作品追寻过欣德米特和第二维也纳乐派的脚步,1947年21岁时,亨策写出了自己的《第一交响曲》,其中的慢板乐章获得指挥大师赫尔曼·谢尔欣的首肯,在达姆施塔德首演。上世纪50年代,他的几部短歌剧、器乐协奏曲与芭蕾舞曲依次出炉。对于芭蕾舞曲的创作,亨策回忆说:“在1948年去萨勒井剧院观看芭蕾舞之前,我还真不知道世界上有这样一种舞蹈存在。”随之而来的《第三交响曲》因此也有了舞剧般的内部结构和一颗欢快的“芭蕾之魂”,“交响曲”不过是挂名罢了。德国人用“热情的局外人”称呼这位长期旅居意大利的作曲大师。亨策一生共留下了超过130部作品,多产的他每年会写出两三部作品。

在上世纪50到60年代,亨策曾受到许多人的指摘。一方面他是马克思主义和左派分子,另一方面他又是同性恋者,经济大环境正在复原的阿登纳时期,亨策无法被相对保守的主流社会容忍。更重要的一点是,在德国提倡先锋主义的其他音乐家那里,亨策完全找不到共鸣。让他最为刻骨铭心的一件事就是,1956年他的《夜曲与咏叹调》在多瑙埃兴根音乐节首演当晚,三位大师级的作曲家布列兹、诺诺和施托克豪森都不屑一顾地拂袖而去,而此时音乐“还没有进行几个小节”。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线