王宏伟:割不断的是那兵团情(一)

导语:初中时期生活在新疆兵团的的王宏伟王宏伟在新疆生产建设兵团农五师八十八团为家乡人民演唱(谭春泉/摄) 有人说他来自新疆,有人叫他“西部歌王”,却很少有人了解,他是祖居河南,生长在新疆兵团的正宗“兵二代”;有人爱慕他的一副好嗓,有人钦羡他的无限荣光,却很少有人了解,他正如沙漠中的一棵骆驼刺,一面深深地植根大地,一面努力地靠近蓝天,可以蛰伏,但永不停歇…… 当所有的苦难都没能阻挡住他的一路欢歌,他终于满怀着对大西北的深情,把歌唱出了新疆,唱出了中国,然而无论走到哪里,他始终没有忘记那片热土,那个距离海洋最远的地方,是他人生的原点,也是他不竭的精神动力与创作激情之所在—— 知道王宏伟是兵团人,还是在近期本报开展的“走转改·兵团行”活动中,他是农五师乃至整个兵团的骄傲,在介绍兵团的时候,往往被视作“形象大使”式的人物,于是我们怀着好奇与期待,联系到王宏伟,听他讲述那段在兵团的故事。 利落的短发,爽直

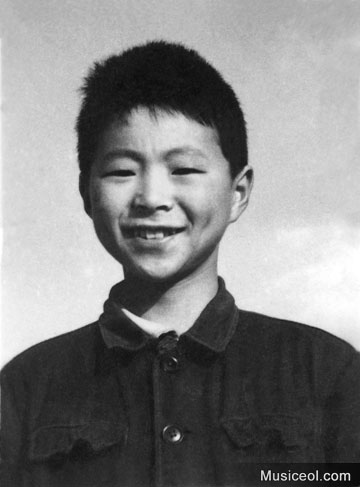

初中时期生活在新疆兵团的的王宏伟

王宏伟在新疆生产建设兵团农五师八十八团为家乡人民演唱(谭春泉/摄)

有人说他来自新疆,有人叫他“西部歌王”,却很少有人了解,他是祖居河南,生长在新疆兵团的正宗“兵二代”;有人爱慕他的一副好嗓,有人钦羡他的无限荣光,却很少有人了解,他正如沙漠中的一棵骆驼刺,一面深深地植根大地,一面努力地靠近蓝天,可以蛰伏,但永不停歇……

当所有的苦难都没能阻挡住他的一路欢歌,他终于满怀着对大西北的深情,把歌唱出了新疆,唱出了中国,然而无论走到哪里,他始终没有忘记那片热土,那个距离海洋最远的地方,是他人生的原点,也是他不竭的精神动力与创作激情之所在——

知道王宏伟是兵团人,还是在近期本报开展的“走转改·兵团行”活动中,他是农五师乃至整个兵团的骄傲,在介绍兵团的时候,往往被视作“形象大使”式的人物,于是我们怀着好奇与期待,联系到王宏伟,听他讲述那段在兵团的故事。

利落的短发,爽直的性格,清脆明亮的声音,乐起来两颊深深的笑涡,无论是在舞台上还是生活中,我们都很难从王宏伟的身上读出苦难与艰辛的痕迹,有的只是坚毅、果敢、承担,以及如胡杨般地永恒向上、向上的精神。

王宏伟说,这正是西北大地赋予他的性格底色和永远的精神财富。正如戍边生活锻造出的所有兵团二代一样,他朴实、坚强、脚踏实地,对一切安之若素。

地窝子里,妈妈为我剪脐带

有关王宏伟的故事,有些辛酸却又不失为一段传奇,它发生在祖国的西北边陲——新疆博尔塔拉的温泉县,更精确的发生地是:深居于阿拉套山中的新疆生产建设兵团农五师88团6连。这里距离边境仅十几公里,每年10月就会迎来冬天,次年的4月底冻土才会融化,有时五月天还是白雪皑皑。

1964年,王宏伟的父亲携妻子、弟弟,从河南转业到了这个大山深处最边远、最艰苦的连队。坐了十几天闷罐车到达新疆时,已是军官的父亲本可以留在石河子,但因为坚信“共产党员应该到最艰苦的地方去”,最终他毅然决定前往博尔塔拉最偏远的温泉县,在一线为祖国戍土守疆。

当时兵团刚成立不久,条件还很差,地里刨个坑,上面用树枝、毛毡搭个能挡风雪的三角顶棚,便成了人们居住的地窝子。寒风凛冽的阿拉套山里,几近与世隔绝,方圆几十公里没有人烟,没有水也没有电,物资更是奇缺,这让从平原地带迁居至此的母亲和叔叔很不适应,唯一的慰藉是在这儿能吃得上口里(新疆人对内地的称呼)和师部都没有的白面,这也是困难时期兵团对基层连队的特殊照顾。

4年后的一个夏日,博尔塔拉最美的季节里,一个瘦弱的男婴呱呱坠地,是真的生在地上——父亲因“文革”受牵连被关在牛棚不准回家,大姐三岁二姐两岁,都帮不上忙,找不到卫生员的母亲只好自己剪断了孩子的脐带。待父亲终于被放回家的时候,无人照顾的小宏伟,早已将自己手指上的血渍吮吸干净,酣然睡去。

在这样清苦生活中,父亲母亲以超乎常人的忍耐,维系着一家七口人的生计,可就连这样的平静也未能持续太久。父亲因“文革”期间的批斗和斗争,被打成了脑震荡,此后常常头痛。待疼痛无法忍受,到当时兵团总部所在地石河子求医时,已告不治,很快便因脑溢血发作,永远地“留”在了石河子。那是1972年,王宏伟最小的弟弟刚刚满月,王宏伟也只有4岁。

深受打击的母亲很快面临更加棘手的问题,怎样养活5个幼小的孩子。万般无奈之中,她将幼子留给邻居,带着4个稍大的孩子,回到河南农村。一年后,母亲回到了新疆,姐姐们也逐渐迁了回去,9岁那年,王宏伟告别了寄居5年的爷爷家,回到了新疆。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线