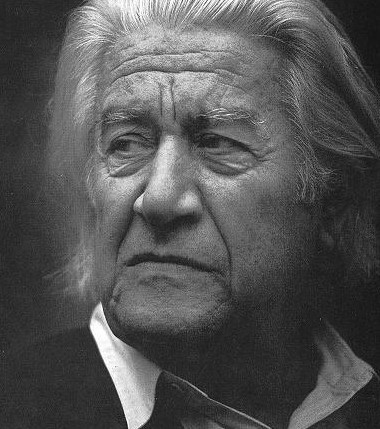

切利比达克:20世纪最重要也最富争议的指挥大师之一(四)

导语: 切利比达克(Sergiu Celibidache,1912-1996),20世纪最重要也最富争议的指挥大师之一,生前因个性桀骜不驯以及对于录音极其吝啬而饱受争议,身后却声名鹊起、自成一派并受到广大乐迷的追捧。切利年少成名,32岁即接替因政治原因不得不暂时离开指挥台的指挥巨擘富特文格勒临时担任柏林爱乐乐团艺术总监一职,后辗转出任瑞典广播交响乐团首席指挥(1965-1971)、斯图加特广播交响乐团首席指挥(1971-1977)等职务,1973到1987年还担任法国国家交响乐团音乐指导。1979年起,切利担任慕尼黑爱乐乐团音乐总监直至去世。 中文名:塞尔吉乌·切利比达克 外文名:Sergiu Celibidache 别名:切利比达凯 “切爷” 国籍:罗马尼亚 出生日期:1912年6月28日 逝世日期:1996年8月15日 职业:指挥大师 毕业院校:柏林大学 主要成就:20世纪最重要的指挥大师之一 代表作品:布鲁克纳交响乐,勃拉姆斯、贝多芬作品以及法国印象派作品[next] 生

艺术理念

桀骜不驯的切利

在半个世纪的指挥生涯中,切利比达克一直奉行艺术至上、理想第一的信条、在外间各种压力面前毫不妥协。因此当初无缘继续执掌柏林爱乐,于他并非憾事。“斯图加特时期”也好,“慕尼黑时期”也罢,皆是人生流程,他执着的是音乐,并且进一步认为一流乐团为盛名及固有风格所累,未必能透过表面效果达到“真实”,不若“未受沾染”的一般演奏者单纯,能接受他的理念而直见本性。这观点与切氏深谙禅宗不无关系。禅说“不立文字,直指人心”,切氏总要乐手去除杂念,在一种“真空”状态下开始演奏。为达这一目的,他总以多得惊人的排练次数使乐团演奏达到熟而精、精而化的境地,这种象极了禅修的排练方式使这个指挥家同时获得了排练大师的雅号。

他自己也曾说:“排练是一连串的‘不是’,最后可能会有一次‘是’”。而且他认为排练的次数取决于乐团的素质,乐团越好,其潜力就越大,排练的次数就应该越多。因此乐团常被“排”得很惨,往往团员个个精疲力竭,只见切老仍不厌其烦地交代团员们乐曲中各个音符的“正确位置”。事实上,切利曾说过排练与正式演出没有什么区别,都是对音乐的探索,只有前一次排练与后一次排练的区别,因为,后一次必须做得更好!

他对每次演出的效果并没有什么预想,而是看当时能产生什么样的效果。他觉得音乐不是由经验来决定,音乐就是音乐,它是超越经验的。由这点我们就可以看出,切利在乐团前并不是在“指挥”一首曲子,而像是在“解剖”一首曲子,而且还兴致勃勃地邀请乐团的每一个人一同参与。也许再过几十年我们会发现切利时开启了超验主义先河的指挥。

EMI发行的切利作品

不知有人是否注意到在切利身后,EMI为其发行的唱片的一角,都印有一个红色的符号,其实中国人对它不应会感到陌生。它频繁地出现在建筑、书籍、服装和美术作品中。只是见之者不少,有深刻印象者却不多。这符号乃是出自中国民间艺术的字形变体图案——“寿”。这吉祥符不仅是祈愿和祝福、且更是永恒的象征,也恰好是切利指挥艺术的最有力标志,同时它也蕴含着切氏的艺术与东方美学的微妙关系。

有意思的是,使其首先获得知名度的,却是他对录音的排斥,他讨厌现代录音工业把音乐裁得七零八落再重新整合的录音方式,认为音乐是活生生的、瞬间的艺术,有其独立的呼吸空间,所以他把唱片叫作“罐头”,听唱片则是和照片上的碧姬·芭铎(Brigitte Bardot)恋爱。尽管他的看法未免极端,但理智告诉我们,它还是有一定合理性的。音乐演绎者所从事的主要艺术活动是现场演出,他们之所以伟大,演出的成败是最主要的评价标准。音乐是时间的艺术,现场演奏具有不可重复性,而唱片是经多次反复录制多工序生产而成的商品,而且听唱片最欠缺的是人与人直接的交流,由此,切氏的观点便不难理解了。诚然,以这样的观点去与飞速旋转的现代经济巨轮下的音响工业体制相对峙,确是“太不识趣”了但也正是这样的“堂·吉诃德”才得以率先进入艺术圣境,但我们要认识他,居然还是要靠制作精良的录音制品(EMI版的慕尼黑时期的录音都是乐团作为资料自己录下来的。切老在世时只有极少数人能接近,而他自己则一次都没有听过。),切老在天有灵,怕是要与我们一同尴尬了。可见他观点如何激烈,最终也末能打破这现实。然而这一退而求其次的方式,还是使我们有机会感受其高超的指挥艺术,并且对其艺术观、其为人及录音与音乐的关系有更清晰的认识。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线