切利比达克:20世纪最重要也最富争议的指挥大师之一(五)

导语: 切利比达克(Sergiu Celibidache,1912-1996),20世纪最重要也最富争议的指挥大师之一,生前因个性桀骜不驯以及对于录音极其吝啬而饱受争议,身后却声名鹊起、自成一派并受到广大乐迷的追捧。切利年少成名,32岁即接替因政治原因不得不暂时离开指挥台的指挥巨擘富特文格勒临时担任柏林爱乐乐团艺术总监一职,后辗转出任瑞典广播交响乐团首席指挥(1965-1971)、斯图加特广播交响乐团首席指挥(1971-1977)等职务,1973到1987年还担任法国国家交响乐团音乐指导。1979年起,切利担任慕尼黑爱乐乐团音乐总监直至去世。 中文名:塞尔吉乌·切利比达克 外文名:Sergiu Celibidache 别名:切利比达凯 “切爷” 国籍:罗马尼亚 出生日期:1912年6月28日 逝世日期:1996年8月15日 职业:指挥大师 毕业院校:柏林大学 主要成就:20世纪最重要的指挥大师之一 代表作品:布鲁克纳交响乐,勃拉姆斯、贝多芬作品以及法国印象派作品[next] 生

独树一帜的指挥风格

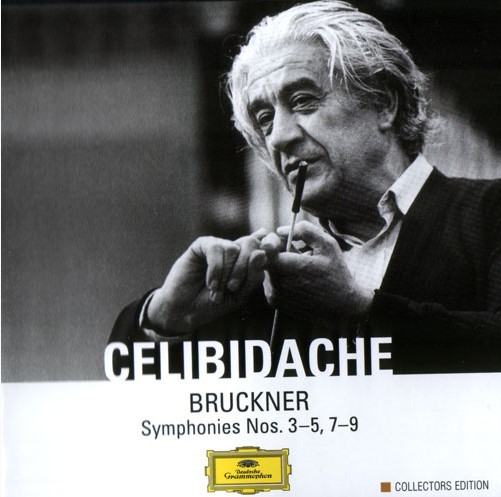

切利比达克指挥布鲁克纳作品

“慢,太慢!”这是许多人对切利演绎作品的第一印象,也是抱怨最多,疑惑最多的一点。其实切利早年,多的是速度奇快、火花迸射的青春化演绎。人到晚年,锋芒内敛,作品有了长者的宽宏仁厚,从容练达,速度自然放下来,这点较易理解。且有这一倾向的,决非切氏一人。快慢是相对的,单就技术角度而言,速度最重要的是控制得均衡。而更重要的是,随学养及人生境界的递升,切老对艺术有了更深更透彻的理解,方法也相应地有了转变:对总谱作微观式研究,排练作显微化处理,一个小节甚至一个音符皆有自身生命,绝不显得匆匆草草。更为独特的是,切氏对交响作品各构成因素皆等量齐观,处理时平均用力,对经过句、装饰音也毫不放松,所以这样的慢是有着充分理由的。绝无刻意,更不是哗众取宠,而且他的慢,慢得舒缓、柔韧、松弛而富于张力,你听穆索尔斯基《图画展览会》的“漫步”主题,让你在最放松的状态下施施然进入画卷,一切行止皆以慢动作完成,一切观瞻又都在慢镜中呈现,连听者也成了观者。再听“基辅大门”一段,慢得有力,慢得崇高,重音向四方延展,最终超越了空间的局限,每每听到这里,我都会想:到底是他的音乐太慢,还是我们的时代太快呢?惯于生活在喧嚣中的我们,惯于在快餐文化中吸收营养的我们已无法放下心来去咀嚼切老奉献给我们的音乐盛宴,而他的慢,是其艺术中最有价值的部分之一,也是他的艺术观不可缺的重要因素,它使我们重新认识了音乐,也进入了一种以未有过的聆听状态,慢,即是时间也即是生命的延长,这不就是寿的一种表现吗?

当然,要理解他的慢,便不得不说到他的“淡”了,切老嗜吃,大鱼大肉,但音乐却是斋素。听他的演绎,有种不食人间烟火般的超然,平和、素雅中却蕴含着绵绵不绝的内力。乐音中没有渣滓,织体极为透明,真如蓝焰般的纯粹,对音乐的阐释没有夸张和矫饰,更别想找到刻意营造的“甜美或火爆”,要寻求感官剌激的乐迷们怕要失望了。他与杰西·诺尔曼的合作理查·斯特劳斯的《最后四首歌》时就要求这位著名的女歌唱家声音尽量不要太嘹亮,但是演出后仍然不满意,忿忿不满“这哪是维也纳的春天,充其量是蒙古的春天!”从此以后再也没有和歌唱家合作过了。从这也可印证他对自己艺术观念的执着。而他的这份淡然的要求来自于其多年历炼,也来自于对禅宗的深切体悟。他的淡最能满足人内心深处的精神渴求,却从不会满足肉体式欲望。听他的演绎,使人有安详之感,古人说:“既雕既琢,复归于朴”,这是经过内心激斗后复归的平和,是对矛盾的超越,他的指挥艺术的最终目标,便是要达到无尘无染、物我相忘之境。在这一点上,东方哲学的审美观竟与西方古典音乐融为一体了。行文至此,我们怕是对切老钢琴家米开朗杰利的友谊有更深的理解了,后者琴音冰清玉洁,艺术上也有形而上色彩。从这一侧面返观切老的艺术形象会更加清晰。

也有人说,切老的音乐表现了“道”,然而什么是道?平常心是道!曾有许多钢琴家无法弹好莫扎特,这便是失却平常心之故。莫扎特的作品技巧上不难,难的是一份心灵上的平淡,天真,而切氏就有这样的平常心。这“心”不就是人的“本来面目”吗?还有很多人认为,以切氏之手法,指挥布鲁克纳、勃拉姆斯等深沉、内在,绵长的作品较合适,而指挥激情型的贝多芬和悲怆型的柴可夫斯基便觉不妥了。对于这点,完全是惯性使然,是从“准确性”、“标准化”角度,用既定的“风格”、个性去套切氏的美学,合者用,不合者弃,这是一叶障目,不见泰山。其实音乐恐怕根本就没有什么既定速度,速度并不是重要的,重要的是在速度下所表现的东西。我们可以接受不同文化背景的指挥家演绎别国、别民族的作品,为什么不能接受切氏这一具前瞻性的观点呢?其实切老具超越性的美学观完全可以涵盖地域性民族风格和狭隘的个性观。基于此,才会产生有极强包容性和适应性的不强调风格却自有风格的抽象化音乐。他用实践印证了音乐的实质没有门派之分,没有古今之别的见解。至于切老为何从不指挥马勒,大抵是因为马勒的作品多是矛盾的产物,尽管技术上可自圆其说,但情感表达上过于纷乱和焦虑不安,这恐怕不合切老趣味;而被切老视为儿戏的歌剧,在音乐的集中性、紧凑性和与指挥的融和度上不如交响乐,而且一部分传统歌剧情节太幼稚,结构松散,戏剧性也不如交响乐,这也是与切老圆融的音乐观是有出入的。

切利比达奇的指挥艺术历一生磨炼,到了晚年俨然是出神入化了。他有一句名言:“音乐不是美,美只是通向音乐的诱饵。音乐是真!”一个“真”字注定了切利大半生的颠沛流离,但也是一个“真”字让切利晚年得以升华,达到了自己比较理想的境界。卡拉扬一心想融合富特文格勒和托斯卡尼尼,却一生都没有做到;而切利却是谁都不买帐,只做自己,所以能自得其乐了。两人境界之高低,我想起码在我们东方人眼里是很容易辨别的了。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线