河曲张存亮与民歌的不解情缘(一)

河曲历来被称为“民歌的海洋”,但这海洋里究竟翻腾着多少民歌的浪花?恐怕没有一个人比河曲县文化馆的老馆长张存亮更清楚了。现在的年轻人少有研究河曲民歌的,偶有深入其中的,便要对张存亮老师大加赞叹:“若是没有当年张老师的收集民歌之功,那些瑰宝恐怕都要湮没在历史的烟尘中了……”

走近张存亮

我对张存亮老师的印象,是先闻其名,后见其人。今年夏天,我第一次走进张存亮老师的家,与他亲切交谈,了解他延续了大半个世纪的民歌情缘。

这天,我们来到一幢上了年头的楼房,登上一级级布满缺口的台阶,绕过拥挤狭窄的楼梯转角,一扇半新的防盗门打开着。在门外遥遥地喊了一声:“张老师!”里头传来一个热情的应答声。没错,就是这家了。

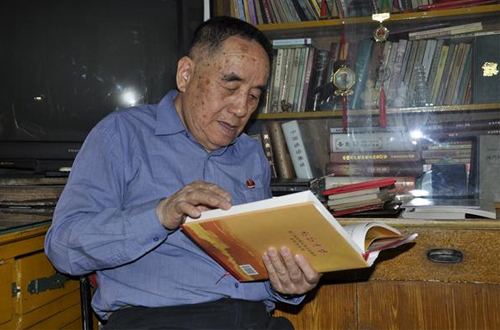

这房子确实有些年头了,面积不大,东西都很陈旧,样样物品都带着岁月的印痕。一进入张老师的家,他便把我们引入他的书房兼卧室,请我们在沙发上坐下。我看了看,屋子里除了一张大床和两只小沙发之外,就数那只红油木柜最显眼了。更显眼的是满墙满柜的旧照片,黑白的、彩色的,一张挨着一张,密密麻麻地挤满了所有的镜框。剩下的空间,便是一摞摞的书和资料了。

张存亮老师今年八十二岁,但他身材高大,声音洪亮,一点儿也不见老态。问及他近年来是否还在研究河曲民歌,他笑呵呵地回答:“研究!研究得厉害哩!”一本散发着油墨清香的《二人台史略》是他的最新力作。在这部作品里,他与忻州作家田昌安以极负责任的精神,对二人台这一剧种的“源生”问题,溯古探源,撮其精要,铺排章节,使今人能够在平易的文字里,一睹二人台创始之初的原始岁月以及发生发展的历史流程。

不光如此,他还致力于对河曲民歌的创作和改编。2009年,他将河曲传统民歌《捏软糕》改编成《做寿糕》,在“中华颂——全国小戏小品曲艺作品大赛”中获了个二等奖。前年,他还把河曲民歌《推船号子》改编了词,在全国拿了个金奖。细数起来,这么多年,他一直没有停止过对河曲民歌二人台的热爱和研究,由此获得的各种荣誉也真是不少。我们翻开那厚厚的一摞荣誉证书,看见了这位老人几十年的光辉岁月。那从县里到市里,乃至省里、全国颁发的荣誉证书和荣誉奖章,那些从上世纪到本世纪、跨越了几个时代的获奖日期,还有那块金光闪闪的“山西省民间艺术大师”的奖牌,都是他多年来孜孜不倦笔耕不辍的力证。

张老平时也闲不下来,河曲老年大学开设了一门河曲民歌二人台的课,他还担任着系主任的角色哩。平时一有空闲就跑去跟年轻人们凑在一起,又是编,又是导的,把自己的生活整得热火朝天。

我笑着问他:“您一辈子都在研究河曲民歌二人台,不觉得厌烦吗?”张老扬起眉毛乐呵呵地说:“哪能厌烦呢?从小就爱这个东西么……”

张存亮是土生土长的唐家会人。他在村里上学的时候,特别喜欢跟上学校里的宣传队学唱歌。后来去巡镇一完小读书,又加入学校的宣传队,成了“业务骨干”。每到巡镇逢“三”逢“八”赶集的时候,这个宣传队就跑到集市上免费为人们表演,唱的都是些河曲山曲曲,常常吸引得人们走不动道儿。不少人都说:“集市上有个张存亮,唱得真是不赖哩!”

那时候唱些什么歌呢?多数都是些群众耳熟能详的本地山曲曲,也有一些新编的歌,调调还是那个调调,但内容很符合当时的形势。如《一心向着毛主席》:“一朵朵红花山顶顶上开,毛主席带着幸福来。山上的青松山下的花,毛主席领导咱当了家。山前的云彩山后的雾,毛主席指出光明路。朝阳阳开花头朝东,一心向着毛泽东。”还有什么“翻身解放颂党恩,党给咱扎下幸福根。幸福花开咱心里头笑,党给咱指出光明道。大竹气开花顶顶上红,一心跟党奔前程……”这些歌词带着强烈的时代感,或许叫现在的小年轻听到,觉得已经过时了。可在当时,这可是最受欢迎的节目呢!

1949年打西忻县(今山西忻州)来了个宣传队,唱了一出刘胡兰的戏,吸引了很多河曲人。演罢之后,县里的民教馆问张存亮:“愿不愿意去西忻县的宣传队看看?给咱把这个刘胡兰的戏学回来!”张存亮一听,满口答应,背起铺盖就兴冲冲地出发了。当时相跟的还有民教馆的宣传员邬怀义。那个时候正是盛夏,天气热得不得了,张存亮不小心染上了传染病,得了疥疮。为了学唱,这个半大少年硬是咬着牙,走了三四天,撑到了目的地。可是,到了那里,人家一看,这孩子手上、腰上、腿上、全身都长满了疥疮,瘙痒折磨得他整个人都瘦了一大圈,几乎奄奄一息了。人家害怕他出事,就委婉地劝他:“存亮先回家吧,以后再来学吧!”张存亮也实在被这病折腾得受不了了,他只好心不甘情不愿地背起铺盖卷,回到了河曲。用了各种偏方,在家养了一冬之后,这病才慢慢好起来。没有亲眼见识到西忻县宣传队的阵容,张存亮非常遗憾。1950年,不死心的他终于再次跑到西忻县,找到宣传队,不光学了几手,还唱了几回,这才心满意足地转回来。

1951年,县里成立了文化馆,担任馆长的是任满道。爱唱的张存亮受到邀请,便离开学校,直接走上了工作岗位。这个爱红火的年轻人自从来到文化馆后,更加如鱼得水。那时候全县只有三部录音机,文化馆执掌着其中的一台。张存亮成天跟着文化馆的成员们下乡表演,他的担子里,不光担着那部珍贵的收音机,还担着幻灯、莲花落、二胡,跟个卖杂货的货郎子差不多。不过,这可不是货郎担,而是名符其实的“文化担”。张存亮一行四人,走到哪里哪里红火,只要村里喊上一声:“县文化馆的宣传队来表演啦!”村里立马就呼呼啦啦地来一大群人。更有甚者,还要“搬闺女,叫女婿”,跟过时过节一样热闹。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线