董维松见证中国音乐学院沉浮与变迁(一)

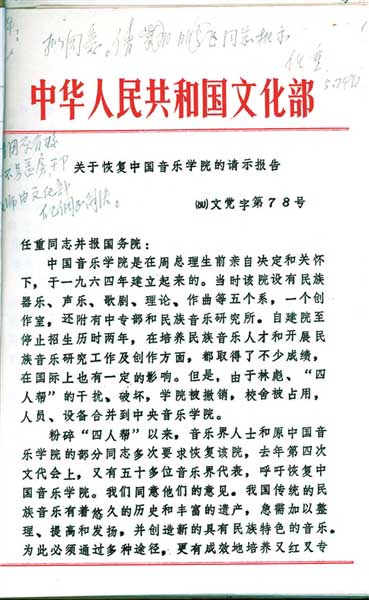

复院文件

1987年与民族音乐进修班部分师生合影(左一:赵塔里木,左三:董维松)

彭丽媛与中国音乐学院老院长李凌

周恩来总理倡议组建中国音乐学院

中国数百所“音乐学院”中,唯一以传承民族文化传统为己任的专业音乐院校

中国民族音乐的“黄埔军校”

明星班走出彭丽媛、宋祖英、谢琳、刘斌、阎维文、万山红

今天,是中国音乐学院建校50周年的日子。很多人经常把它与位于鲍家街43号的中央音乐学院混淆。实际上,中国音乐学院创建的初衷,是基于完全与中央音乐学院相反的一种构想:创立中国自己的音乐教育体系!

诚然,从完全照搬西方体系的中国现代专业音乐教育格局中独立出来谈何容易?

但几代中国音乐学院人以“中国”的名义,坚持不懈地努力了50年。可以说,中国音乐学院是今日中国数百所“音乐学院”中,唯一以传承民族文化传统为己任的专业音乐院校,是在“去中国化”音乐教育的大环境包围中,唯一担当保留中国音乐基因的院校。

中国音乐学院走过的50年,正是中国经历了太多风雨的半个世纪。董维松,是一位始终和学校在一起的普通戏曲音乐教师。他的故事,恰好折射出这所以“中国”命名的学校和“中国”的政治运动的无奈旅程。

董维松于1930年出生在河北沧州,1953年进入中央音乐学院作曲系学习,1959年留校在音乐学系工作,主持开设“戏曲音乐课”。1963年参与了中国音乐学院的筹建工作。从此,他的命运就和中国音乐学院的命运紧紧捆绑在了一起。

全国提倡“大学焦裕禄” 排“小戏”服务社会主义建设

1965年,全国兴起提倡“大学焦裕禄”的运动。那时候,中国音乐学院师生不仅要学习红头文件,还要积极创作新剧目,以演出来宣传焦裕禄精神。以研究地方戏曲为使命的董维松记得,“因为焦裕禄是河南人,大家都学河南梆子、河南坠子、越调、曲剧,演出期间全院都是河南味。”

这时候,董维松自己编了一个女声小合唱,也是河南风格,学校女同志们演出后,效果不错。恰逢中南小戏进京演出,中国音乐学院师生前去观看,从而掀起了学习“小戏”的热潮。在“开门办学”期间,半工半读班排了湖南花鼓戏《打铜锣》和河南曲剧《游乡》。

这两部戏的公演不仅获得了好评,还取得了一定的实际意义,过去学习传统戏曲,都是古装戏、才子佳人戏,而这两个戏曲的面世成功地运用传统地方小戏的音乐和表演程式,不仅反映现实生活,一样可以为社会主义服务。

董维松和音乐理论系二年级大部分学生,半工半读去了北京汽车制造厂,一边给同学们上京剧课,一边带领大家劳动。

劳动和上课的间歇,董维松常常陷入沉思:传统可以在自己的体系里传承了。但是,一会儿学焦裕禄,一会儿半工半读,那我们自己的音乐教育体系在哪里呢?

但是,不久之后,连独立思考的机会都没有了。

相关内容

- 吕思清:音乐家成功“责任心”更重要2014-10-10

- 赵季平:让音乐享受改革红利2014-10-10

- 唐建平教授两部新作首演2014-10-9

- 韩国指挥大师郑明勋:做音乐像做饭配好料2014-10-9

- 吴牧野亮相上海艺术节 钢琴结合正能量2014-10-9

- 小提琴家吕思清的艺术观与爱情2014-10-8

名称:中音在线

名称:中音在线