冼星海:用一生为祖国高歌,用音乐凝聚力量

冼星海:用一生为祖国高歌,用音乐凝聚力量

“我为什么要写救亡歌曲呢?当时一班顽固的音乐家们常常讥笑我、轻视我,但我是一个有良心的音乐工作者,我第一要写出祖国的危难,把我的歌曲传播给全中国和全人类,提醒他们去反封建、反侵略、反帝国主义,尤其是日本帝国主义。”

——冼星海

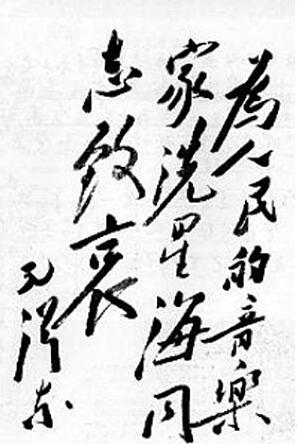

1945年,年仅40岁的冼星海病逝于莫斯科的克里姆林宫医院,这一消息传回国后,延安各界自发地为他举行了追悼会,毛泽东也亲笔为他题词:“为人民的音乐家冼星海致哀。”从此,“人民音乐家冼星海”这个称号和他的作品被人们牢牢地铭记在心中。

▲毛泽东题词

冼星海之所以病逝他乡,这其中的缘由也相当复杂。1940年,冼星海接到了要为大型纪录片《延安与八路军》制作后期配乐的任务。于是,抱着学习的心态,他前往了苏联。不想期间遭遇了苏德战争的爆发。战事的干扰、当地的反共势力、以及被迫中断的交通......等等因素使当时归心似箭的冼星海被迫羁留于哈萨克的阿拉木图。

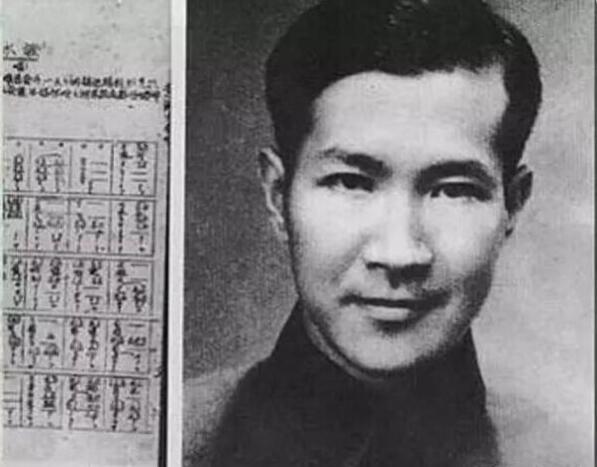

▲冼星海

长期劳累和营养匮乏使他的肺病加剧。但在此期间,他仍抱病完成了《民族解放交响乐》《满江红》等作品。其实,早在冼星海动身前往苏联之前,他就有过创作“民族交响乐”的设想,并曾与文学家茅盾谈论过这个话题。当茅盾问道他是否会在旅居苏联期间创作这部作品时,他答道:“不!我去苏联是学习,吸收他们的好东西。要写,还得回中国来。”可谁知,他这一走竟是和祖国的永别。

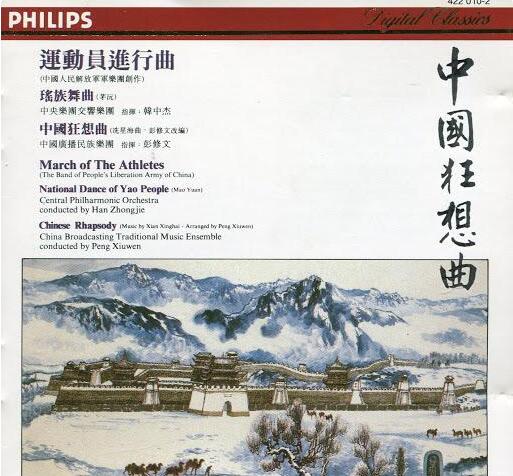

1945年初,冼星海病情恶化,被送往苏联克里姆林宫医院接受治疗。刚住进医院,他便开始在病床上创作管弦乐《中国狂想曲》,这是一部反映中国民众抗击法西斯侵略的作品,也是他最后的一部作品。

▲《中国狂想曲》

在病床上,直至生命的最后一刻,冼星海无时无刻不牵挂着自己的祖国。在那个战火纷争的年代,他惦记着祖国的那片大地是否还完整,惦记着祖国的人民是否还自由......而这些牵挂也正是他用自己的一生在守护的东西。

冼星海用他短暂的一生共创作了近600首作品,其中包括四部大合唱、四部交响组曲、两部交响乐和一部歌剧。而其中最重要的几部作品几乎都创作于他生命中的最后十年,那正是国内抗日战争期间。因此,在那段日子里,“抗日爱国”成为了冼星海创作的主旋律,救亡群众歌曲成为了其主要的创作方向。而他与词作家塞克的“终身合作”也成为了一段佳话。

冼星海的曲与塞克的词可谓是珠联璧合,他们二人共合作创作了三十多首歌曲,其中主要是为抗日战争和反法西斯战争注入能量的救亡群众歌曲。

▲词作者陈凝秋(塞克)

他们曾为被称为“抗日文艺开山之作”的话剧《流民三千万》创作主题曲,歌中唱道:“帝国主义的炮口,对准着饥饿的民众……我们衔着最大的仇恨,我们拼着最后的决心,洗清我中华民族的国土!开辟条解放奴隶的道路!”这一句句铿锵有力的旋律唱进了多少老百姓的心中,坚定了他们抵抗侵略、守护祖国的决心!

仔细研究过冼星海的的作品集后发现,他所创作的抗战救亡群众歌曲涉及了社会各个群体。他的作品载体从工农到妇幼,从军人到流民、囚徒,全面谱写了中华民族全民抗战的面貌与决心。

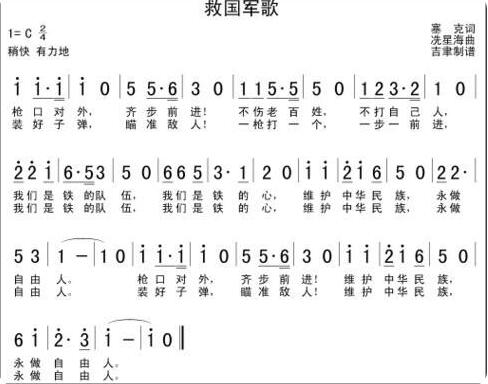

▲《救国军歌》曲谱

如他为农民抗战创作的《农民进行曲》、为工人抗战创作的《陕甘宁边区机器厂厂歌》、为学生抗战创作的《抗战教育》、为军人抗战创作的《救国军歌》、为妇女抗战创作的《三八妇女节歌》、为儿童抗战创作的《谁来跟我玩儿》......

他与词作家赵启海共同谱写的《到敌人后方去》也是中国抗日救亡爱国歌曲代表作之一。这首歌曲完成于1938年9月,其旋律铿锵有力,居有强烈的冲击力;歌词雄壮豪迈,极富号召力。一经面世便迅速从武汉流传到祖国各地,并深入到敌后根据地,成为了当时响亮的“时代口号”,并于1964年被选入大型音乐舞蹈史诗《东方红》中。

▲《东方红》选段:《到敌人后方去》

其实,冼星海关于“音乐属于人民大众”的想法早在他1929年发表的《普遍的音乐》中就有体现,他曾强调,“中国需求的并不是贵族式或私人的音乐,而是普遍的音乐。音乐家必须深入到人民中间去,从思想上与人民相结合,使音乐真正成为人民的艺术。”这也是他投入了一生的精力亲身实践着的事情。

▲冼星海纪念像

纵观冼星海的这些作品就会发现,民族性和通俗性是其创作的两大特点,也是促使其作品广为传唱的重要原因。虽然,他儿时在新加坡生活过,后来由曾在法国深造,但他并没受到西方作曲手法的禁锢。 在群众歌曲的创作过程中,冼星海使用的几乎都是具有中国色彩的民族调式。这样的旋律往往通俗易懂、朗朗上口,适合以独唱、齐唱等歌中形式的流传。这样一来,就有效的扩大了受众群体,使其音乐背后“反封建、反侵略”的思想潜移默化地深入人心。

可以说,冼星海的音乐在那个特殊的年代里,成为了每一位中国人心中抵抗侵略的防御武器。他真正做到了用音乐凝聚人心,“人民音乐家”这个称号他当之无愧。

中音在线:在线音乐学习门户

相关内容

- 穿过八年黑暗抑郁,钢琴家孔祥东发布原创音乐专辑2021-9-7

- 中国专业音乐之父——萧友梅的音乐主张及创作2021-9-7

- 指挥无伴奏合唱:为了“决胜第一拍”,练出一对“双胞胎”2021-9-7

- 乡村音乐老师包忠云:让音乐滋润大山里孩子的心田2021-9-6

- 泰斗级著名作曲家、音乐理论家罗忠镕去世2021-9-3

- 谭士奇:守望三亚“弦外之音” 手工制作黎族竹木乐器2021-9-2

热点文章

热门标签

名称:中音在线

名称:中音在线