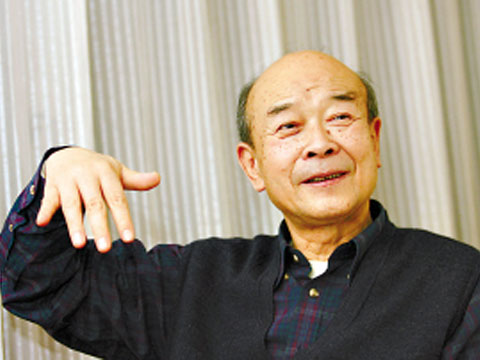

汪毓和与《中国近现代音乐史》(一)

日期:2013-1-8 来源:中音在线 编辑:李老师 浏览次数:

导语: 1月5日上午,我接到汪毓和先生的女儿蒲方教授发来的信息:牛老师,我爸昨晚走了,走得很平静…… 我的泪水夺眶而出,许久、许久,才把汪先生的《中国近现代音乐史(第二次修订版) 》 、 《中国近现代音乐史(第三次修订版) 》 ,以及十几天前刚刚收到的《中国近现代音乐史(1840—2000) 》这三部著作排放在书桌上,向汪先生告别,也追思我作为这三部著作的编辑与他合作、交往十几年的师生情谊(我的说法) 、老友情谊(他的说法) 。当然,更多的是一个专业编辑与一位著名学者之间就“音乐史学研究、音乐史学批评”方面能够平等地进行讨论的学术氛围,有质疑、有探讨、有共识,而这种率直坦言更加深了我们之间的了解和信任,教学相长。至今很多场景、很多画面,仍记忆犹新。 从历史上看,汪先生的《中国近现代音乐史》 , 1959年始作为教材在中央音乐学院试用,1964年以“中央音乐学院试用教材”的名义出版、内部发行,1984年由人民音乐出版社正式出版发行, 1994年又出版发行了修订版。上述阶段正是20世纪50年代末至90年代中,中国历史上发生了很多事件,

1月5日上午,我接到汪毓和先生的女儿蒲方教授发来的信息:牛老师,我爸昨晚走了,走得很平静……

我的泪水夺眶而出,许久、许久,才把汪先生的《中国近现代音乐史(第二次修订版) 》 、 《中国近现代音乐史(第三次修订版) 》 ,以及十几天前刚刚收到的《中国近现代音乐史(1840—2000) 》这三部著作排放在书桌上,向汪先生告别,也追思我作为这三部著作的编辑与他合作、交往十几年的师生情谊(我的说法) 、老友情谊(他的说法) 。当然,更多的是一个专业编辑与一位著名学者之间就“音乐史学研究、音乐史学批评”方面能够平等地进行讨论的学术氛围,有质疑、有探讨、有共识,而这种率直坦言更加深了我们之间的了解和信任,教学相长。至今很多场景、很多画面,仍记忆犹新。

从历史上看,汪先生的《中国近现代音乐史》 , 1959年始作为教材在中央音乐学院试用,1964年以“中央音乐学院试用教材”的名义出版、内部发行,1984年由人民音乐出版社正式出版发行, 1994年又出版发行了修订版。上述阶段正是20世纪50年代末至90年代中,中国历史上发生了很多事件,学术讨论和研究方法都有巨大的改变,汪先生既是亲历者,又是改革者,他与时俱进,从未间断继续收集历史史实资料,又广泛听取来自海内外同行不同的意见,对曾有过浓厚政治色彩的人物和事件也尽可能给予较为符合客观事实的评价和阐述。但随着研究的深入、史料的增加,尤其是经过岁月的沉淀,从唯物主义观点审视历史事件及人物、作品,他总在发现自己著作中客观存在着的不足和缺憾。为此,责任感和使命感让他的思维和笔耕停不下来。

相关内容

- 汤沐海 每一次音乐会我都酣畅淋漓2014-12-2

- 常思思:神曲不适合我,坚持走艺术高端路线2014-12-1

- 昆剧名宿林为林:突破自我再现大将军韩信2014-12-1

- 裴艳玲正筹备新戏《渔夫恨》2014-11-27

- 捷杰耶夫:展现“老普”音乐的放肆之美2014-11-27

- 程学涛的演艺梦2014-11-27

名称:中音在线

名称:中音在线