郭祥义的大学印象——八个人的歌剧系

导语: 在北京北海公园 1964年9月,郭祥义进入中国音乐学院歌剧系攻读歌剧表演专业。包括郭祥义在内的八位同学的入学也开创了中国音乐学院的歌剧系,该系的培养目标非常明确,为民族歌剧表演专业培养专门人才。这是歌剧系的第一届学生,因人太少,就连排戏也很困难,只能排练一些小剧目,如秧歌剧《兄妹开荒》等。即使是这些小剧目,在排练时一人也是身兼数职。又因男学生少,一个人要当好几个人的“哥哥”。后来实在没办法,学院便从声乐系划拨过来4名同学,可是还是排练不开。直到1965年,学院又招了12名新生,为了解决排练的问题,便将两个年级的学生合班上课,郭祥义任班长。于是这个班就成了历史上空前绝后的一个特殊班:一个班两个年级。为了打好民族音乐的扎实基础,这个班级的学习内容以民间音乐为基础,除了中国民族歌剧表演、民族民间歌曲演唱之外,京剧、评剧、豫剧、河北梆子、单弦、大鼓、民间打击乐等等,都是该班的学习内容。直到1966年文化大革命开始,郭祥义在这24个人的歌剧系里学

在北京北海公园

1964年9月,郭祥义进入中国音乐学院歌剧系攻读歌剧表演专业。包括郭祥义在内的八位同学的入学也开创了中国音乐学院的歌剧系,该系的培养目标非常明确,为民族歌剧表演专业培养专门人才。这是歌剧系的第一届学生,因人太少,就连排戏也很困难,只能排练一些小剧目,如秧歌剧《兄妹开荒》等。即使是这些小剧目,在排练时一人也是身兼数职。又因男学生少,一个人要当好几个人的“哥哥”。后来实在没办法,学院便从声乐系划拨过来4名同学,可是还是排练不开。直到1965年,学院又招了12名新生,为了解决排练的问题,便将两个年级的学生合班上课,郭祥义任班长。于是这个班就成了历史上空前绝后的一个特殊班:一个班两个年级。为了打好民族音乐的扎实基础,这个班级的学习内容以民间音乐为基础,除了中国民族歌剧表演、民族民间歌曲演唱之外,京剧、评剧、豫剧、河北梆子、单弦、大鼓、民间打击乐等等,都是该班的学习内容。直到1966年文化大革命开始,郭祥义在这24个人的歌剧系里学习了两年。在此学习期间,他的声乐专业得到了名师张清泉、王福增的悉心指导。回想起这段经历,郭祥义感慨良多:“别看只学了两年,但是学了很多东西,学习氛围也非常好,大家都比着学习,学到的知识让我受用一生。”

在学习毛泽东著作

1965年的下半年,郭祥义所在的24个人的系是学校里最出名的一个班,因为这个班的同学学习非常刻苦,每个人都非常优秀,集体又非常团结,像一个大家庭。除了学习之外,他(她)们还敢想、敢写、敢演。配合社会形势,自编自演了小歌剧《焦裕禄》、话剧《焦裕禄》、《考场上的反修斗争》等节目。在学校引起了很大的轰动。

文化大革命期间,所有中央文艺团体全部下“五•七干校”和农场接受再教育。中国歌剧舞剧院也同样自顾不暇。1969年郭祥义被分到了“样板团”之一的中央乐团任歌唱演员。

演出表演唱

到中央乐团后,郭祥义在合唱队工作了几年。但是郭祥义的声音很亮很高,而合唱队并不能容忍个体的个性色彩,所以郭祥义又被调到了综合队。到了综合队之后,郭祥义与李谷一有了合作的机会,共同演出《夫妻识字》等,并为故事片电影配唱插曲。

1981年,郭祥义再次得到了命运的眷顾,被幸运之神推向了另一片更加广阔的天地——他被调入中国音乐学院任教。当时中国音乐学院刚刚复建,正是缺少人才的时候。时任中国音乐学院院长的李凌对当时中国音乐学院人事处处长高群裕点名说:“把中央乐团的小郭调过来,先读两年研究生再说。”于是,郭祥义被调到了中国音乐学院。

演出二重唱

当时中国音乐学院刚复建,研究生的体制和教学尚未重建。当时郭祥义又没有教师资格,只能先被分配到了演出科。1984年,河北省需要中国音乐学院代培一个 “民族歌剧班”,郭祥义被派到河北石家庄。郭祥义和每个老师每月只有四天时间回京休假。如此工作了二年才回到了北京。此时,郭祥义经历了若干风风雨雨,终于回到中国音乐学院歌剧系任教。

郭祥义教授曾先后应邀赴全国二十几个省、市进行讲学,还应邀赴马来西亚、日本进行讲学。2005年获得文化部第七届区永熙优秀音乐教育奖。他和金铁林等五位教授共同完成的科研项目《中国民族声乐教学体系》荣获文化部、教育部、北京市等5项大奖。时至今日,他已是桃李满天下,并发表多篇有影响的学术论文及出版了若干专业教材和教学光碟,成为声乐教育事业中一位举足轻重的人物。

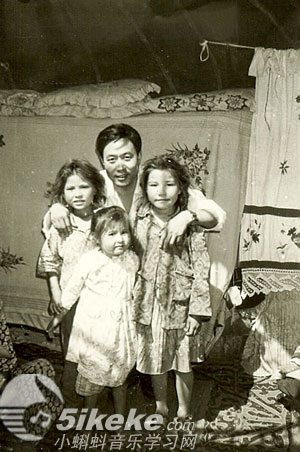

在伊犁哈萨克毡房

郭祥义在多年的舞台实践及教学活动中积累了丰富的教学经验,培养的学生中有八十余人次在国家级、省部级以上的各类声乐比赛中获金、银、铜奖。同时他也总结出了一套全新的教学方法。他不吝啬与其他音乐教育者共享自己的经验,甚至热衷于与别人分享。他将自己的经验整理成一本本的著作和光碟公布于世。希望他的经验能为中国音乐教育事业带来更加辉煌的明天。

相关链接

点击进入 视频访谈

相关内容

- 赵季平:我们就像王昆老师的子女 内心深深尊敬她2014-11-24

- 评论:王昆,“倔强”的老太太2014-11-24

- 陈维亚:为京剧注入歌舞元素 不能喧宾夺主2014-11-24

- 声乐泰斗楼乾贵逝世2014-11-24

- 周战政:“学音乐是次要的,重要的是学做人”2014-11-24

- 袁东艳12个剧种轮番唱2014-11-23

热点文章

乐器

其布厄

其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...

名称:中音在线

名称:中音在线